杉本博司と榊田倫之が「LOUNGE SIX」に吹き込む、新たな世界

2025年の秋、GINZA SIXのプレミアムラウンジ「LOUNGE SIX」に新たな空間が加わり拡張する。設計は2017年の開業時に既存の空間を手がけた現代美術家の杉本博司さんと建築家の榊田倫之さんによる新素材研究所だ。日本のものづくりに根差した空間にどのような思いが込められたのか。二人の言葉から読み解くとともに、その設計思想まで深く掘り下げる。

新素材研究所の一角に立つ杉本さん(右)と榊田さん(左)。古物から試作品まで、さまざまな資料がところ狭しと並ぶ。設計事務所でありながら、素材を追求する二人ならではの空間だ。

新素材研究所の一角に立つ杉本さん(右)と榊田さん(左)。古物から試作品まで、さまざまな資料がところ狭しと並ぶ。設計事務所でありながら、素材を追求する二人ならではの空間だ。

ラウンジにもう一つの世界を作りだした

杉本博司さんと榊田倫之さん率いる新素材研究所がインテリアデザインを手がけたGINZA SIX5Fのプレミアムラウンジ「LOUNGE SIX」。黒漆喰のどっしりとした外壁に設えた鉄製の扉には、大正時代の看板建築に使われたブリキの板金技術を用いる。床に使うのは、かつて京都を走った市電の敷石だ。メインルームには自然光が入るように窓を設け、新素材研究所の特徴的な意匠でもある縦桟の障子を配した。開業から8年を迎え、「LOUNGE SIX」は活況を見せ、このたびその空間を拡張することとなった。設計はもちろん、新素材研究所が担当する。

設計時の検証に用いられた模型。左側が既存の空間、右側が拡張された空間。最終的なプランは細部に変更がある。

設計時の検証に用いられた模型。左側が既存の空間、右側が拡張された空間。最終的なプランは細部に変更がある。

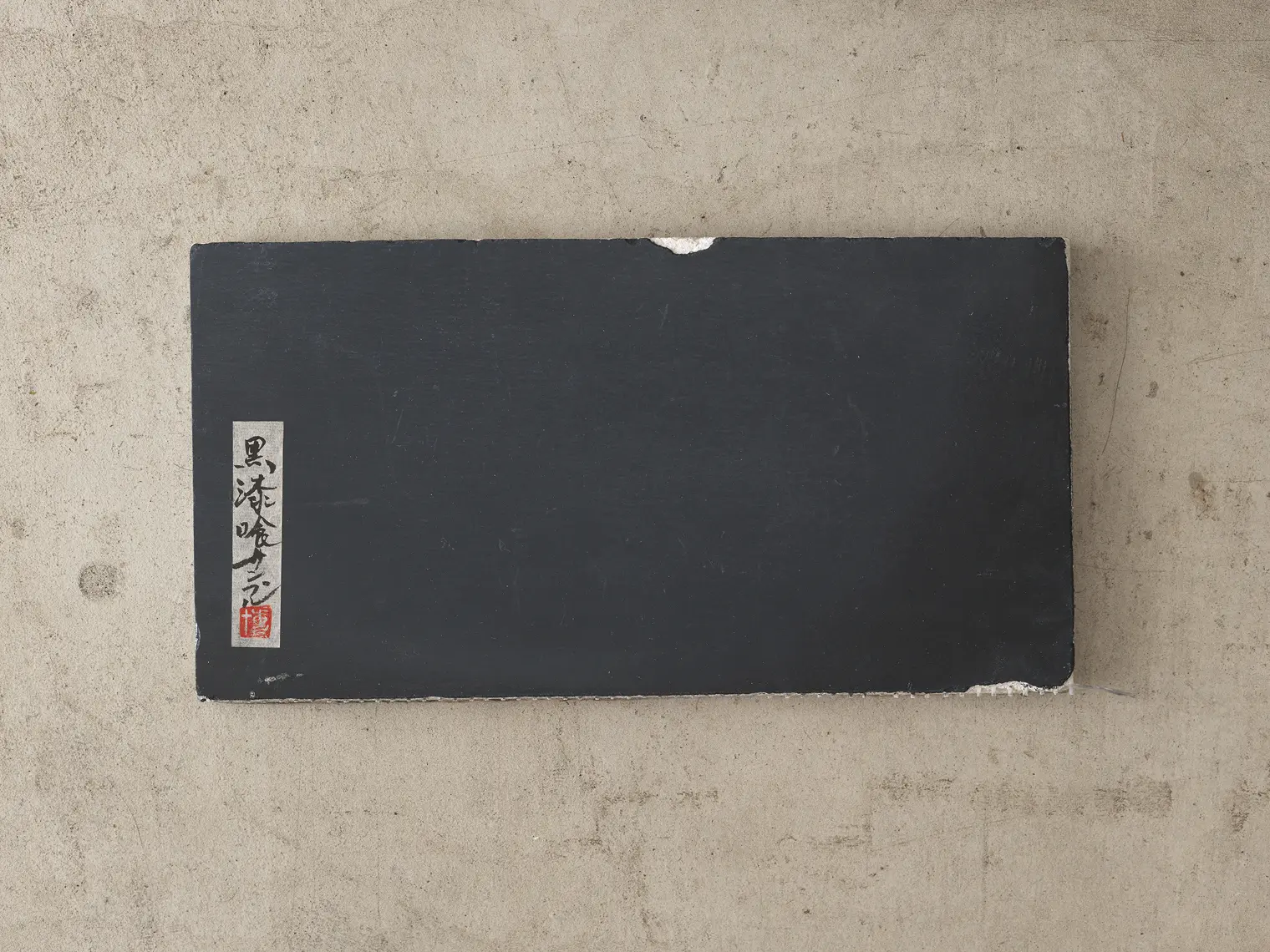

黒漆喰のサンプル。新素材研究所にはさまざまなサンプルがあり、これらの蓄積がより深い空間性に繋がっていく。

黒漆喰のサンプル。新素材研究所にはさまざまなサンプルがあり、これらの蓄積がより深い空間性に繋がっていく。

「まずは、拡張のあり方を考えるところから始めました」と榊田さんは切り出す。

8年を経た拡張のため、施設はもちろん、訪れる人々の動向も変化している。もとよりプレステージの高いラウンジとして場を提案したものの、拡張する空間は場面をしっかり変えたほうがいいと考えたと榊田さんはいう。既存の空間から新たな空間へ人を誘うのは、黒皮鉄板で仕上げたトンネルだ。新素材研究所の代表作「小田原文化財団 江之浦測候所」においてもコールテン鋼のトンネルの先に、相模湾が広がる。このトンネルもまた、世界を切り替えるゲートだ。「奥之院(本堂より奥にある秘仏などを設置する場)に入っていくという感じですね」と、榊田さんはいう。

「拡張となるスペースは自然光がいっさい入らないため、サロンを設計することに難しさを感じる部分もありましたが、それを打開するためにもラウンジにもう一つの世界を作りだしました。ラウンジのエントランスはあくまで変えず、新たな空間に導く結界を設けています」

新素材研究所の事務所にある古い胴巻きの扉。かつて蔵に使われていたもので、解体時に取り外したものを古材屋より手に入れた。今回の扉の制作でも参照している。

新素材研究所の事務所にある古い胴巻きの扉。かつて蔵に使われていたもので、解体時に取り外したものを古材屋より手に入れた。今回の扉の制作でも参照している。

このトンネルに取り付けられているのが、杉本さんが古い蔵の戸から見立てたという巨大な銅製の扉だ。梵鐘、仏像、茶道具、仏具などの銅器の産地で知られる富山県高岡市の老子(おいご)製作所に依頼し、2.5メートルほどの巨大な扉を制作した。杉本さんは「かつて銅板で屋根を葺くときれいな緑青が吹いたもの。大気が汚染されたいまはただただ黒くなってしまう。人工的に色をつけないといい風合いがでない。あまり作為的にならないように古色風の加工をしています」という。

杉本さんは関東大震災直後、当時の東京市が建物を銅板で巻くように推奨した歴史に触れる。いまは看板建築と呼ばれることもある胴巻きの木造建築は、かつての東京の風景を形作る要素でもあった。今回、その風景を思わせる銅の扉が銀座にやってきた。もちろん扉は機能を伴うものだ。平時は開いたままだが、ひとたび扉を閉じるとイベントなどの活動を行う特別な場に。

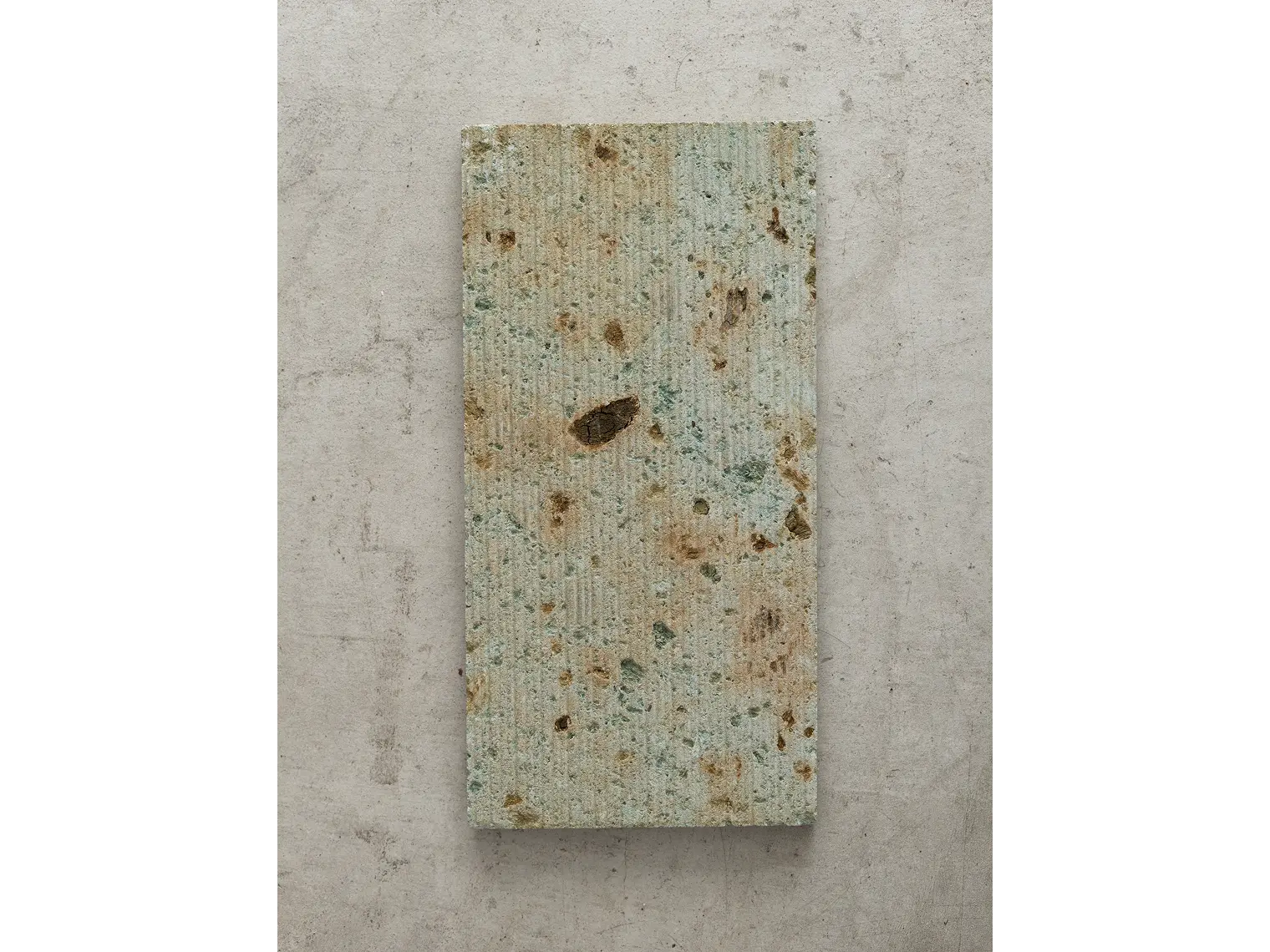

フランク・ロイド・ライトも好んだことで知られる大谷石。榊田さんは現在、大谷石大使でもあり、その魅力を発信する。

フランク・ロイド・ライトも好んだことで知られる大谷石。榊田さんは現在、大谷石大使でもあり、その魅力を発信する。

白い結晶が放射状に広がるまだら、笹や紅葉のような紋様が見られる町家石も内装の一部に使用。

白い結晶が放射状に広がるまだら、笹や紅葉のような紋様が見られる町家石も内装の一部に使用。

市電石、銅板の扉が視覚を刺激するとともに、五感をくすぐる要素としてここに香りも加わる。淡路島にアトリエを構え、香りを通した身体感覚の蘇生をテーマに活動するアーティストの和泉侃(かん)がディレクションを務めるクリエイティブスタジオ「Olfactive Studio Ne」が特別な香りを設えた。和泉さんらは晴天と雨天の日、それぞれの匂いの記憶を手掛かりに、2種の新しい香りを生み出した。拡張された空間では光を取り込むことは叶わないが、せめて自然を想起させる香りを。たとえば彼らが一つのヒントとしたのは柑橘の匂い。すると杉本さんが次のように言葉を繋ぐ。

「江之浦では五月の最初の二週だけ、みかんの花が咲き、その香りがプワッと広がります。私たちはその花でハチミツを作っているのですが、他の花のハチミツとは味も香りも違う。みかんの花独特のさっぱりとした味がして美味しいんですよ。2025年の秋には江之浦測候所内で新たな『甘橘山美術館』の工事が始まります」

今回の香りは、床に敷かれた大谷石に打ち水のように撒かれることで、初めて完成するものでもあるという。

和的な感性を21世紀にプレゼンテーションする

このトンネルを抜けた先に、これまでとは異なるまったく新しい空間が広がる。それを象徴する存在が唐紙を用いた屏風仕立ての壁だと、榊田さんはいう。杉本さんが考案した図版を版木で刷り上げた唐紙は、新しい空間の主役になる。「僕としてはやはり、杉本に興味を持ってもらいたい。杉本のやる気をしっかり引き出すためには舞台が必要です」と榊田さんは笑う。

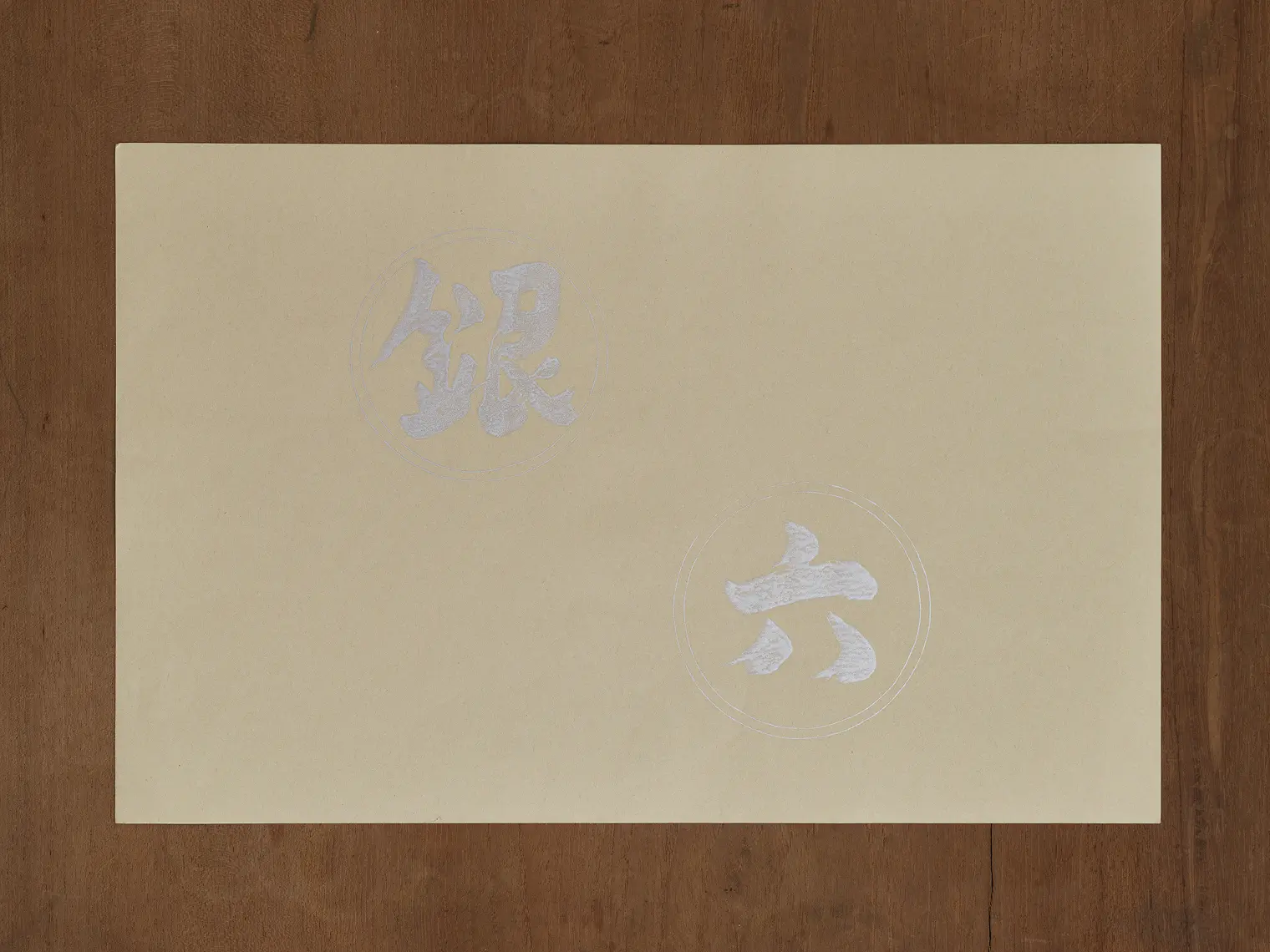

「最も目立つところに杉本のシグネチャーとなる要素を出そうということで、私が原画を担当しました。GINZA SIXにちなんで『銀六』と書をしたためた。そしてもう一つ、銀座といえば柳。長谷川等伯の『柳橋水車図屏風』を換骨奪胎し、柳の木の図案をデザインしています」

そう語る杉本さんが参照したのは桃山時代から江戸時代にかけて流行した、長谷川派が得意とした画題の一つ。もちろん等伯の筆といわれる作品をモチーフとしている。これを市松に貼り分け、屏風仕立ての壁を制作した。模型から少し変更を加え、高さを下げ、壁と天井から距離をとることで独立した存在として見せる。ライティングで唐紙に摺られた雲母がわずかに輝く。

GINZA SIXから銀と六の文字を杉本さんが書で起こし、それを図版化した。近年、新素材研究所が協業する京都の「かみ添」にて制作。

GINZA SIXから銀と六の文字を杉本さんが書で起こし、それを図版化した。近年、新素材研究所が協業する京都の「かみ添」にて制作。

銀座を代表する樹木、柳をモチーフにした図版を摺った唐紙。「銀六」とともに市松模様で貼られる。

銀座を代表する樹木、柳をモチーフにした図版を摺った唐紙。「銀六」とともに市松模様で貼られる。

また杉本さんは、近年取り組む版木の図版はアートではないという。唐紙の図版のなかには数百年にわたって愛されるものもあるが、杉本さんの図版もまた世に求められるかもしれないと考えると、アートというよりも普遍的な工芸でありデザインであるといえる。

「我々は日本人。和的な感性を21世紀という時代にプレゼンテーションすることにかけては、海外のデザイナーの真似が出来ないようなことを提示できる。だからこそ、図版を起こして版木を刷り、書をしたためる。我々でなくてはなしえないものを作ることが重要なのです」

杉本さんは、吉田五十八や谷口吉郎といった建築家のあとに数寄屋の表現者がひさしく絶えてしまったことにも触れ、新素材研究所でその再興を行うのだと言葉を続ける。かつて吉田のもとで腕をふるってきた水澤工務店はいま新素材研究所のパートナーのひとつに。「私たちもまた職人集団だと思っています。版木を作る人、紙を漉く職人、壁を塗る左官屋、石工……木や銅や漆喰や石を扱える職人たちの技術を途絶えさせてはいけない」という。

「もちろん我々も成長しています。職人と仕事を重ね、修練されてきました。いまは一を言うと十を分かってもらえる感覚があります。海外のプロジェクトも増えてきていますが、職人たちの高齢化という大きな悩みもあります」という榊田さんの言葉に、「私も高齢ですから(笑)」と杉本さんがアイロニカルに結ぶ。

そんな粋が随所に息づく空間だからこそ、背筋が伸び、凛とした気持ちになり、自ずと佇まいや振る舞いが変わってくる場となる。リラックスはするけれど、心地よい緊張感も漂うラウンジは、銀座という華やかな街に生まれた現代の社交場だ。そのため研ぎ澄まされた空間は時を重ねて、次なる時代のスタンダードとなることだろう。

新素材研究所(杉本博司・榊田倫之)

杉本博司(すぎもとひろし)

1948年東京生まれ。現代美術作家。1970年渡米、1974年よりニューヨーク在住。徹底的にコンセプトを練り上げ、8 x 10インチの大型カメラで撮影する手法を確立。精緻な技術で表現する作品は世界中の美術館に収蔵。2008年新素材研究所設立。2017年には改装を手がけたMOA美術館(熱海)リニューアル・オープンと小田原文化財団 江之浦測候所が竣工。2009年高松宮殿下記念世界文化賞、2010年紫綬褒章、2013年フランス芸術文化勲章オフィシエ、2017年文化功労者など受賞(章)多数。

榊田倫之(さかきだともゆき)

1976年滋賀県生まれ。建築家。2001年、京都工芸繊維大学大学院建築学専攻博士前期課程修了後、株式会社日本設計入社。2003年、榊田倫之建築設計事務所設立後、建築家岸和郎の東京オフィスを兼務する。2008年、現代美術作家・杉本博司と新素材研究所を設立。京都芸術大学客員教授、宇都宮市公認大谷石大使。杉本博司のパートナー・アーキテクトとして数多くの設計を手がける。2019年、第28回BELCA賞など受賞多数。

著書に『素材考―新素材研究所の試み』(平凡社、2023年)、杉本博司との共著に『Old Is New 新素材研究所の仕事』(日本語版:平凡社、英語版:Lars Müller Publishers、2021年)。

(2025年8月インタビュー)

Interview & Text: Yoshinao Yamada

Photos: Go Itami

Production & Edit: Yuka Okada (81 Inc.)