Diversifying Tradition

工芸の次なる時代へ

染めの工房として、三代にわたりアーティーなキモノを提案してきた三才。同社によるGINZA SIX 4Fの「JOTARO SAITO」が見据えるのは、工芸をルーツに、日常を楽しむ装いとしてのキモノだ。ブランドを牽引する斉藤上太郎さんの言葉とともにものづくりの真髄に迫る。

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

<JOTARO SAITO>

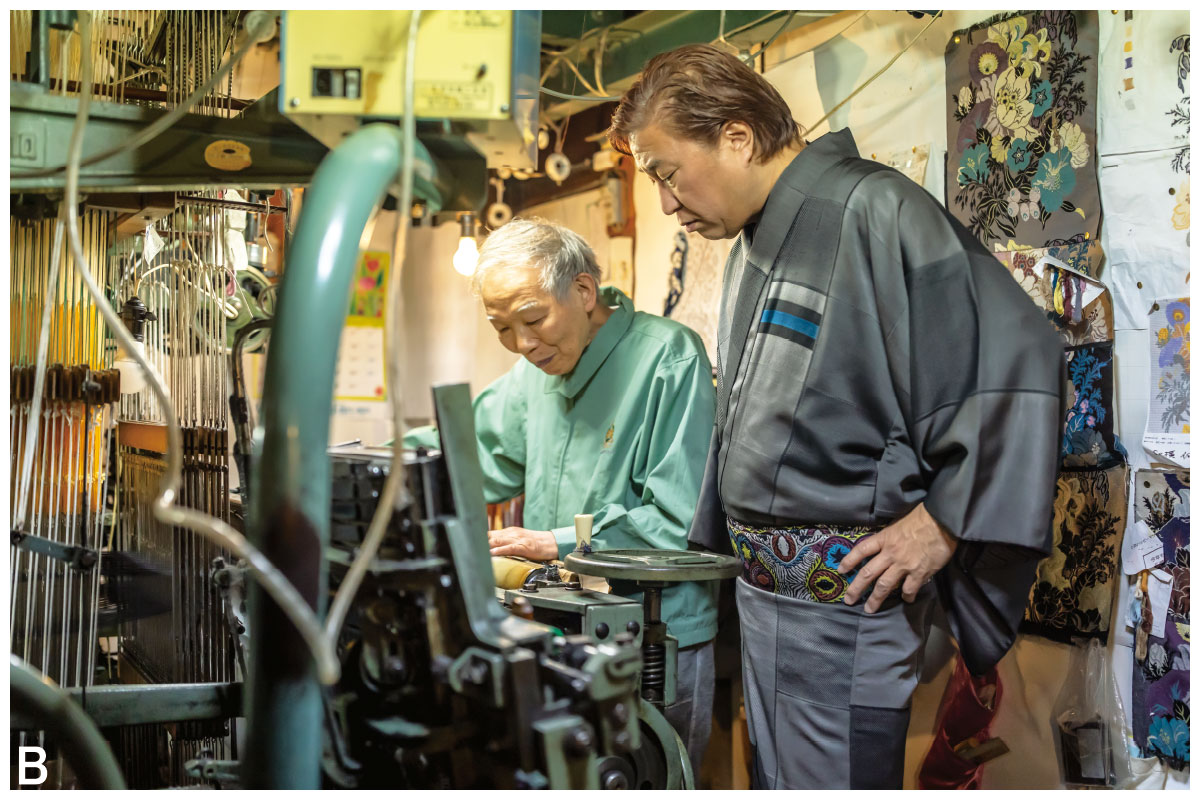

写真/A. 俳優の早乙女太一さんのために特注のキモノをデザインする斉藤さん。色の選定がキモノの肝になると、その選定に悩む。B. 打ち合わせのために織工場を訪れる斉藤さん。西陣織で知られる京都だが、今やこうした工場の数は激減している。現役で活躍する職人の高齢化も進み、今後の生産環境についても課題を感じる。常に新鮮なキモノを創っていきたい

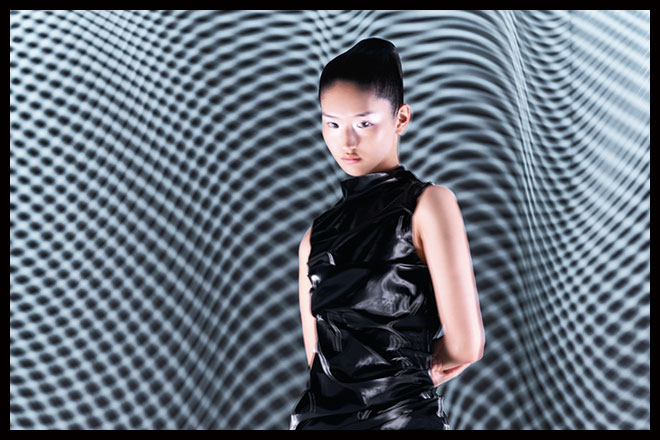

大きな薔薇をモノトーンで染めたボルドーのキモノに、赤、青、ピンクのカラーブロックを組み合わせたモダンな柄の帯。東京コレクションで唯一のキモノブランドとしてショーを行った「JOTARO SAITO(ジョウタロウ サイトウ)」の最新コレクションは、そんな艶やかなスタイリングから始まった。「夢幻(ゆめまぼろし。)」をテーマとする新作は、レディスとメンズ合わせて39のスタイリングを展開。そのデザインを一手に引き受けるのが、キモノデザイナー、そしてテキスタイルアーティストとしてブランドを率いる斉藤上太郎さんだ。

ブランドを運営する「三才」は、出町柳のほど近く賀茂川沿いに拠点を構える。斉藤さんは、祖父で染色作家の斉藤才三郎、父で現代キモノ作家の斉藤三才に続く三代目として創業90年を迎える同社を牽引。「時代とともに新しさ、美意識、価値観は変化します。ただ、時代とともにあるキモノを創りたいという姿勢は祖父の頃から変わりません」と、工房を語る。一方できものを取り巻く環境も大きく変化した。明治大正期を経て、昭和期にきものは日常の装いから特別な装いになったと斉藤さんは見る。

「それまで人々は普段着として自由にきものを楽しんでいました。しかし第二次世界大戦後に伝統文化と結びつき、きものの新しい固定概念が形成されます。きもののファッション性や自由さが失われ、厳格化したルールが人々の楽しみを縛りつけた。伝統は継承すべきですが、それが楽しみの足かせになってはいけません」

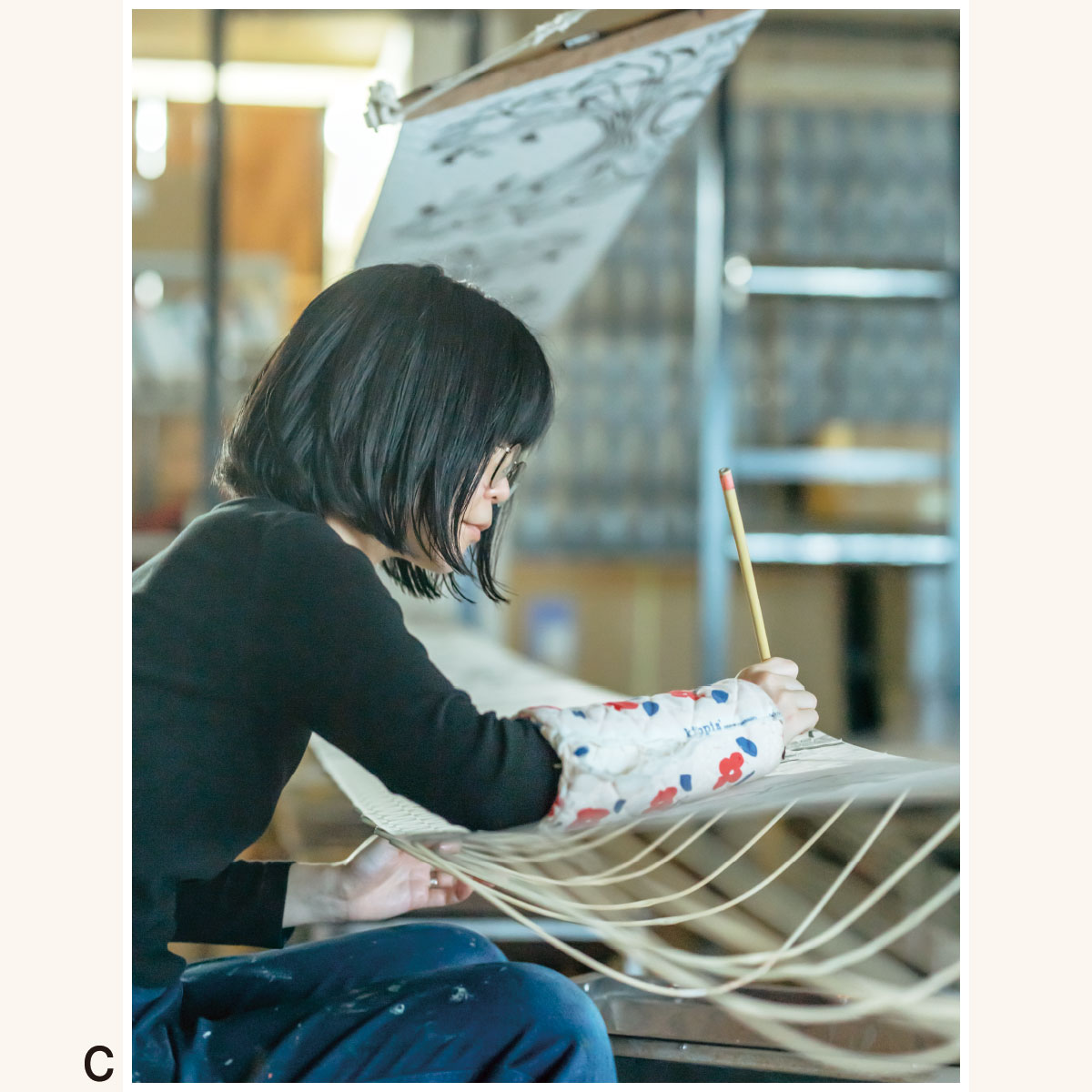

写真/ともに工房内で行われる染色作業。C. 手挿しと呼ばれる技法で、他が染まらぬように防染された模様の間に筆で色を挿している。張り木と伸子で長尺の生地を張り、作業を支える。D. 刷毛で染めていくぼかし染めと呼ばれる作業風景。仕上がりがどのような表情になるかを想定しながら裏から染めている。絶妙な色の滲みがキモノの表情を作りだす。今、多くの人が本格的なきものとして思い浮かべるのは総絞りや友禅のきものだろう。それらは工芸品として素晴らしいが、毎日のように楽しむことは難しいと斉藤さんはいう。同時に、着ていくにふさわしい場所、素材や絵柄にふさわしい年代といった意識が、きものの楽しみを阻害する固定概念になっているとも続ける。

「きものを文化として守ろうとする思いが捻れを招いてしまったのでしょう。上手く着るよりも自分らしく着ることを大切にしてほしい。明治大正期の人々が日常的に着ていたきものもまた、きもの本来がもっていたあるべき形のひとつです。私たちは令和という時代に応じた価値観や美意識に則ったキモノ、今最も新鮮に感じられるキモノを発信したいのです」

写真/E. 写真Dで彩色された生地の表面。幾重にも色を重ねながら、鮮やかな紋様が生み出されていく。F. 写真Cで行われる作業の手元。花びらの一点一点に筆のにじみを活かしながら彩色していく。コレクションショーには顧客が集い、みな自分らしい着こなしで会場にやってくる。熱心にショーを見つめながら、プレゼンテーションの中にも自分らしい楽しみ方のヒントを見出す。その世代は実に幅広い。現代におけるキモノを追求するため、ジョウタロウ サイトウはデニムやジャージー素材で仕立てたキモノを展開する。新しいキモノと表現されることも多く、洋服のような仕立てと勘違いされることも少なくない。実際にはキモノの仕立てに軸足を置き、素材やディテールで進化にトライしている。

「時代の中で登場した素材を使うことは、古くから行われてきたこと。デニムというと特別に思われますが、あくまで綿という昔ながらの素材です。ポリエステルのジャージー素材はこれまでになかったものですが、開国とともに海外から新しい素材が入ってきた明治大正期の考えに立ち返ったとも言えるのかもしれません」

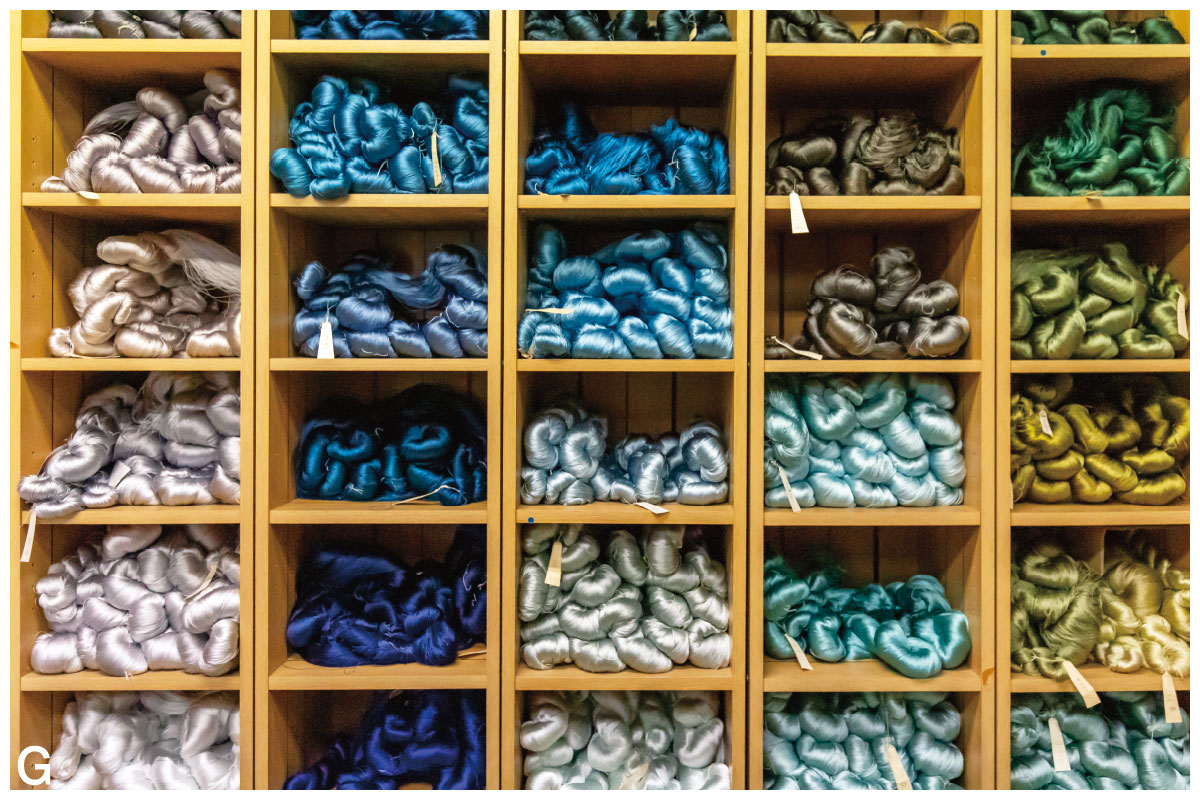

写真/G. H. ともに弥栄織物に保管される糸のサンプル。ときに微細な色の違いでも糸染めを依頼しており、その色が織られることで帯地という面の表情は大きく違ってくるという。時代の巡りとともに意識や価値観が変化するように、用いる技術もまた変わるという。

「技術や技法は、私たちの身近にあり続けるものです。誤解を怖れずにいえば何も新しいことはやっていません。例えば写真と見間違うような描写力は実に優れた技術ですが、その表現が洒落ているかは別です。技術の本質はスタイルを作り上げるためにある。だから桜も抽象的に描くことで洒脱に表現し、ピンクではなく青やグレーで描いています。ただ、いずれ写実的な表現が求められる時代がやってくるかもしれません。そのニーズを察知しながらものづくりを続けることが私たちの使命です」

技術や技法を起点にコレクションショーを続けることは、クリエイションのために欠かせないと斉藤さん。そしてそのクリエイションは、キモノをファッションとして楽しむためのスタイル提案に他ならない。それがジョウタロウ サイトウの考えるキモノのサステナビリティだ。分業で制作されるゆえ、協力工場との連携も欠かせない。斉藤上太郎という指揮者がいて、時代の装いとしてのキモノが生まれる。

◊ ◊ ◊

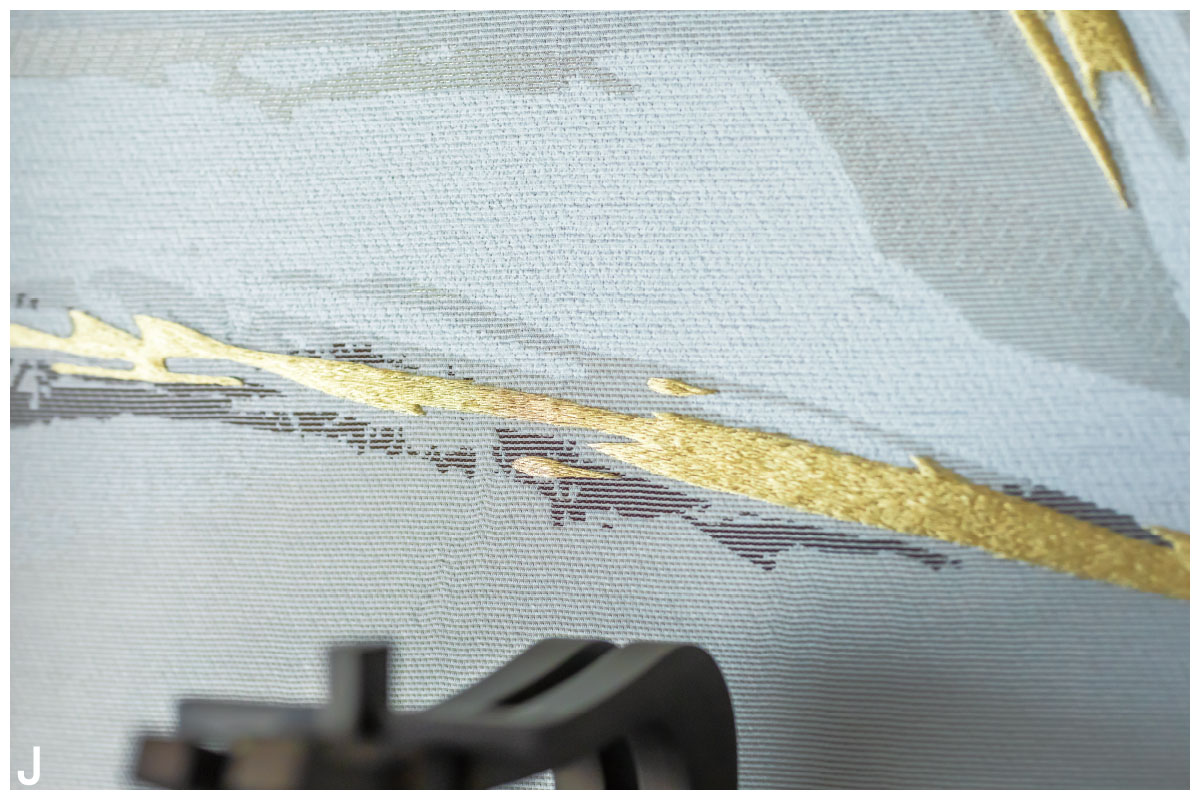

写真/I. J. HOTEL THE MITSUI KYOTOの客室とヘッドボードのディテール。錦糸で表現された応挙の筆致が美しい。京都府京都市中京区油小路通二条下る二条油小路町284。075-468-3100(ホテル代表)。工芸品からプロダクトへの転換

さらに、技術や技法というルーツがあるからこそ新たな挑戦に挑める。それがインテリアファブリックという内装材の提案だ。京都の二条城至近に建つ「HOTEL THE MITSUI KYOTO」では、香港を拠点とする建築家のアンドレ・フーがデザインした百数十の客室にインテリアファブリックを納めた。ベッドルームのヘッドボードに使われるそれは、円山応挙の『雪松図屏風』に描かれた松の一端を織りで表現した。三井家ゆかりの地に建つホテルだが、国宝に指定される『雪松図屏風』もまた同家の依頼で制作されたものと言われる。清々しい雪の朝に陽光を照り返す松の姿を錦糸で描く。

「若い頃はきもの以外のデザインもやりたいとアピールしていましたが、結果的に自分たちのルーツであるきものを掘り下げることが一番の近道でした」と、斉藤さんは振り返る。インテリアファブリックのきっかけを与えてくれたのは、当時「ザ・ペニンシュラ東京」の設計を進めていたインテリアデザイナーの橋本夕紀夫さんだ。斉藤さんの仕事を見た橋本さんから、ホテルのインテリアにきもの地を使えないかと相談を受ける。

写真/K. 三才が会社を構えるのは賀茂川と高野川が合流する鴨川デルタ近くの川沿い。明治時代から昭和46年まで、京都市内の河川では反物についた余分な染料や糊を洗い落とす友禅流しの作業が行われていた。

写真/K. 三才が会社を構えるのは賀茂川と高野川が合流する鴨川デルタ近くの川沿い。明治時代から昭和46年まで、京都市内の河川では反物についた余分な染料や糊を洗い落とす友禅流しの作業が行われていた。

「昔からきものや帯をインテリア用の素材に転用することはありました。けれど私たちが挑戦したのは、少量生産の工芸品から機能性をもった工業製品への転換です。国が定める内装材の基準はもちろん、施設が求める安全性と表現力の両立が求められました。耐摩耗性や耐火性能などをクリアしながら、長い歴史を重ねた工芸品としての美しさを追求する。これらを調和させることで、西陣織としていち早くインテリアファブリックという新たな価値を得たのです」

そのファブリックはホテルをはじめ、様々な空間を彩る建材として重宝されるようになった。きものの技術はある意味で完成に行き着いたものだと斉藤さんはいう。だからこそ、さらなる進化を目指すならば工業化は避けて通れない。そもそも別注の誂え品を得意としてきたのが京都という土地だ。だからこそ、「他で作れない特殊なものを必要な分だけ作れる」のだという。

東京でショーを終えて数日後、斉藤さんはまさに特別な誂えのためにデザイン画を描き進めていた。俳優で舞台役者としても知られる早乙女太一さんの次なる舞台に使われる衣装だ。

「色の付け方や配色が肝であり、妙味になります。それは自社だからこそこだわれる表現です」

写真/L. デニムのキモノ。GINZA SIXの店頭では帯の合わせとともに丁寧な提案を行ってくれる。M. 見通しがよく回遊性の高い店内。反物から帯、帯留めなどの小物や足袋など、様々なアイテムでキモノの楽しみを提案する。そんな言葉が象徴するように、慎重に色を選ぶ作業が進められた。協力工場のひとつ、弥栄織物の竹次景太朗さんは無数のグラデーションに染められた糸を前に「斉藤さんの依頼で格段に糸の色数が増えました」という。ここまで微妙なグラデーションが必要なのだろうかと疑問に思うこともあったと振り返るが、帯地に織り上げられると色の微差が大きな違いとなって立ち上がるそうだ。

京都のきものは複雑に細分化された分業制で作られる。さらに帯などの付属品も多い。斉藤さんはそれゆえ、きものや付属品全てが手のかかった工芸品になってしまいがちだと指摘する。

「時に無地の帯を合わせることで、きもののスタイルは幅広く表現できます。みなが手の込んだ仕事になってしまうと日常的に楽しめるきものにならない。私たちは染屋でありつつ、ブランドとして全体的な視点でキモノを創ります」

写真/N. 洋服と合わせる人も多い草履は人気アイテムのひとつ。 O. 米のソースがかかるずんだパフェは、カフェの人気メニュー。¥2,200斉藤さんは、スタイルの提案に力を入れるようになった理由に先代の存在を挙げる。昭和期にキモノブランドとしていち早くファッションショーを始め、それまでは目の前にある1枚のキモノを綺麗に染めることをよしとしていた工房はスタイル提案を行う場に変わった。キモノのスタイルを追求するほどに、思いも寄らぬ多様な依頼が舞い込むようになった。斉藤さんは問屋や商社ではなく、染屋であることがショップづくりでも意味をなしているという。

GINZA SIXに構えるショップでは、もちろん自社の工房で作られたキモノのみを販売する。既存の呉服店のように幅広く販売をするのではなく、誰かの個性を刺激するキモノが揃う。ファッションブランドとしてはごく当たり前のことだが、キモノの販売としては実に画期的だ。

写真/P. 2023年3月のショーでのファーストルック。/ジョウタロウ サイトウ(4F)

写真/P. 2023年3月のショーでのファーストルック。/ジョウタロウ サイトウ(4F)

「染屋が発信する店だからこそ、エンドユーザーの目線にたってものづくりが行えます。キモノを販売する店として、一年を通じて新しい提案を繰り返すことも異例です。きものが好きな人の悩みのひとつに、着ていく場所が限られているということがある。ただ場所やきっかけはほんのわずかなことでいい。私たちのショップにはカフェが併設されていますが、季節のパフェが新しくなったから行ってみようと思っていただけたら本望です。ショップはあえてアトラクションのような魅力をもたせました。長く滞在していただくことで、新しい発見をしてもらえたら嬉しいですね」

伝統に革新を重ね続けることで、キモノという装いの持続可能性に挑むジョウタロウ サイトウ。その挑戦はこれからも続いていく。

ジョウタロウ サイトウ(4F)

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Edit & Text: Yoshinao Yamada

Photos: Mitsuyuki Nakajima (Kyoto), Kohei Omachi (shop)

ーーーーー

『GINZA SIX magazine』の

ほかの記事をチェック!

ーーーーー