世界を縦横無尽に駆けめぐる、自由を手にしたドローイング

草間彌生やダニエル・ビュレンをはじめ、世界的に活躍するアーティストたちの作品展示を行なってきた GINZA SIXの中央吹き抜け空間。2022年10月からフランス人アーティスト、ジャン・ジュリアンによる作品が登場しました。紙の世界から飛び出した “PAPER PEOPLE(ペーパーピープル)”が空飛ぶ絨毯に乗って旅するインスタレーション作品のタイトルは「The Departure」。シリアスな時代だからこそユーモアとあたたかい気持ちを大切に、そんなメッセージも感じられる作品を手がけたジャンにインタビューを行いました。

仲間とともに世界をめぐる、キャラクターたちの物語

“PAPER PEOPLE”が生まれたのは2021年のこと。ジャンはドローイング(線画)とペインティング(絵画)の両方の技法を使って作品を制作していますが、ペインティングに没頭していると、ドローイングのキャラクターたちが見捨てられたように感じて悲しむのではないか、という気持ちから誕生しました。

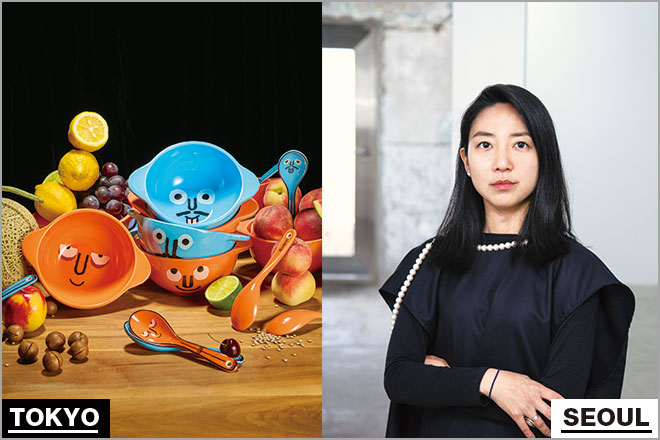

「絵の世界から飛び出したキャラクターが、自分の意志で仲間を描きながらストーリーを生み出していく作品です。メアリー・シェリーのフランケンシュタインにもインスピレーションを受けていて、作者に取り残されたキャラクターが自分自身を探す旅に出る物語。2021年に東京で生まれた“PAPER PEOPLE”は、ナント(仏)、ソウル(韓)を旅して東京に舞い戻り、GINZA SIXから空飛ぶ絨毯に乗って、再び世界を探検する旅へ『The Departure(出発)』します」

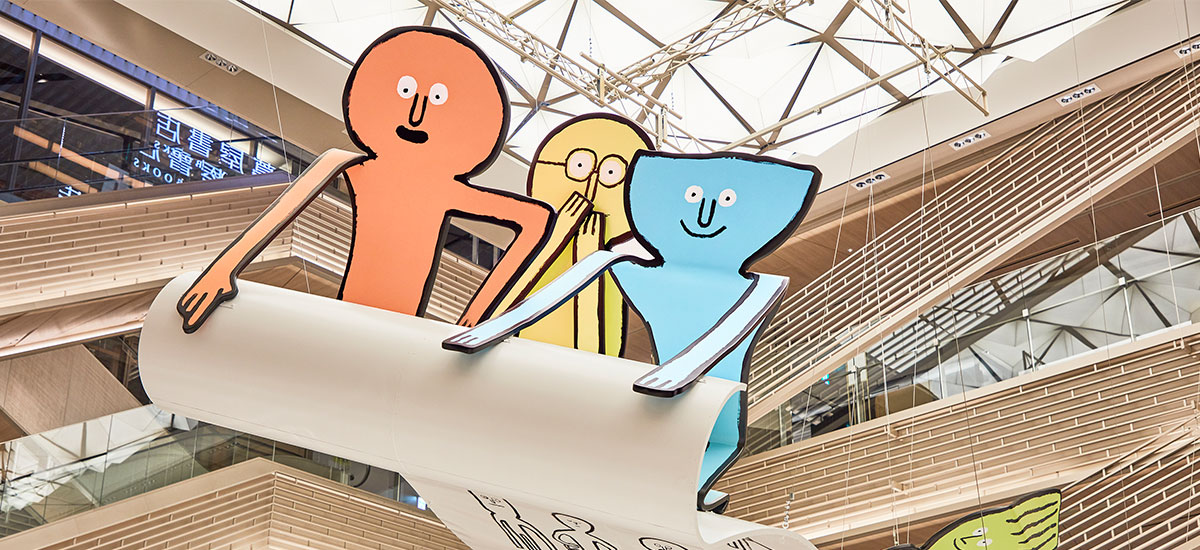

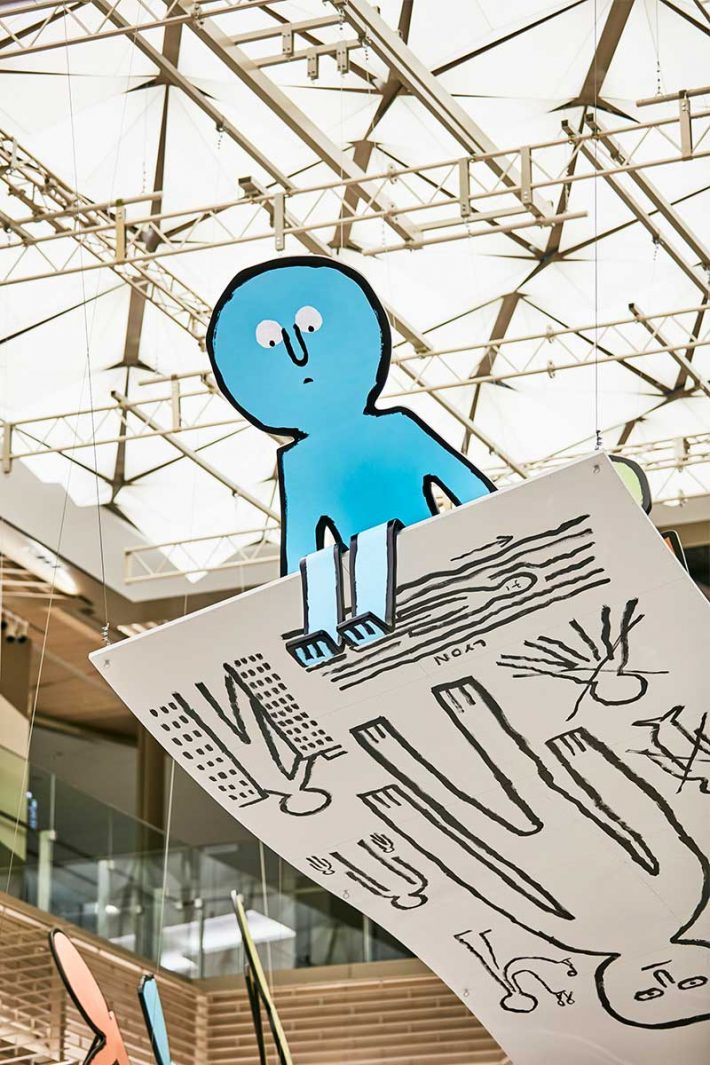

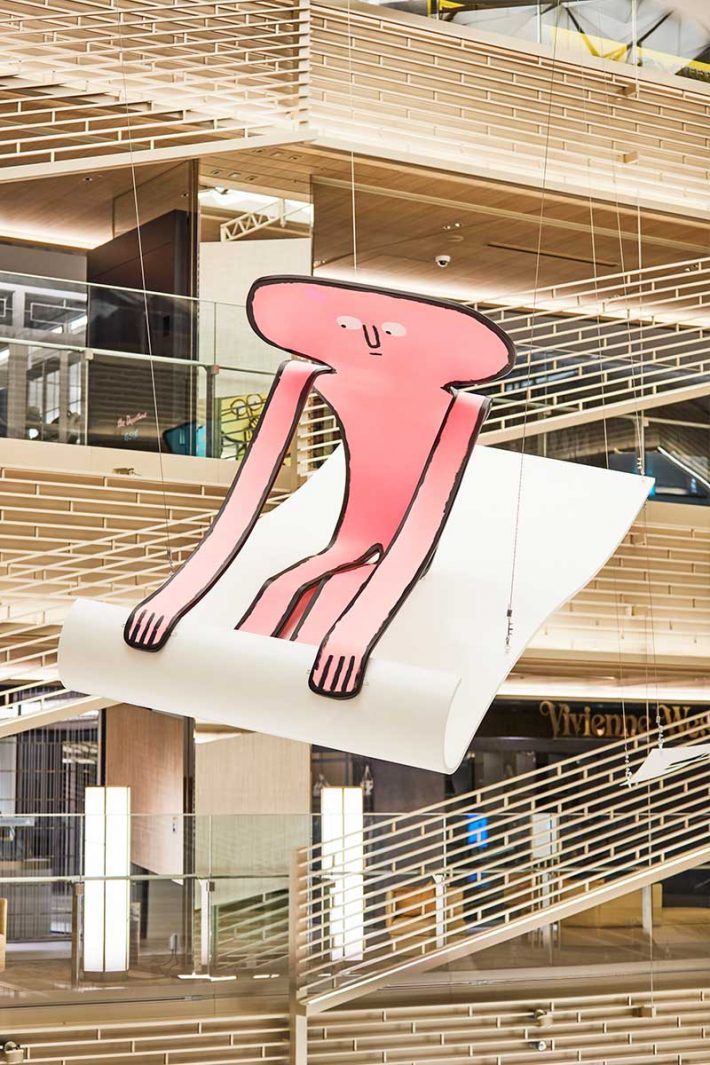

“PAPER PEOPLE”のアート作品が宙に浮くのは、ジャンにとっても初めての試み。金属を使って成形された大型作品の展示サイズは“高さ約8m×幅18m×奥行き10m”。空飛ぶ絨毯に乗って冒険を楽しむ者、気ままに昼寝をする者、肩揉みをしている親孝行な者…。鑑賞するフロアや位置を変えると、キャラクターたちの個性豊かな表情を見ることができます。そして、まさにいま、紙から抜け出そうとしている“PAPER PEOPLE”の姿も。

「旅の出発にちょっと緊張しているのが、最初に生まれた“PAPER PEOPLE”。あそこにいるブルーの丸い顔をしたキャラクターですね。不安そうな表情にも見えますが、決してネガティブではなく、新たに飛び立つ前のポジティブなドキドキ感を表現しています。最初はひとりだった彼が四角い顔のオレンジのキャラクターを描いて、その後もどんどん仲間を増やしながら旅をしているんです。彼らのストーリーはいつも偶発的に進んでいく。ナントでは植物園のパブリックアートになったし、ソウルではたくさんのキャラクターが新たに生み出されました。それぞれの国の優秀な技術者とも協力しながら、展示方法もストーリーも広がっていく。立体物になると生命を授かったように感じられて、僕自身も楽しんでいます」

絨毯の下にあるドローイングも、“PAPER PEOPLE”たちが描いたというストーリー。顔や身体のデザインの違うキャラクターや、ビルよりも大きなサイズのキャラクター、馬や飛行機を模したキャラクターなど、様々なアイデアとともに試行錯誤していることが伝わってきます。

「人間と同じように、彼らもまた自分たちを見直しながらよりよい姿を求めて変化しているんです。韓国のエキシビションに出ていた仲間が描かれていたり、人間を観察して移動手段を研究していたり。現実の世界とは違って、紙の上ではいくらでもクリエーションを広げることができます。パーフェクトなものはこの世にはないし、『×』をつけて保留にしたものから新たなカタチが生み出されることもある。ラスコーの壁画や象形文字のように自分たちの思考や物語を記録しているんです。そういう過程を経て、将来、新たなフォーマットの“PAPER PEOPLE”が生まれていくんでしょうね」

たくさんのアイデアを紙に描きながら、新たなカタチを生み出していくキャラクターたち。これはジャンが日々描いているドローイングのメタファーとしても捉えられるのでは?

「作品をつくるときは試し描きをせずに、心を集中させながらいきなり描いていきます。今回の作品もそうでした。でも、普段の生活では常にクロッキーブックを持ち歩いていて、気ままにいろんなものを描いています。あとで見直したときに、この物語が繋がっているなとか、この物語をもう一度考えてみようとか、そういうことはありますね。キャラクターは僕自身の反映かって? 僕はあくまで彼らを作った作家であって、僕とは別の独立した人格。そんな彼らはそれぞれが主役になったり、脇役になったり、物語の中で役割もどんどん変化していくんです」

□動画挿入

ジャンは今回の展示のために、自らのアトリエ「ジュリアン・ブラザーズ・スタジオ」の仲間と協力してアニメーションムービーも制作。他のアーティストと一緒に仕事をするのが彼のスタイルであり、本ムービーでは同じくアーティストとして活躍する実弟ニコラが楽曲提供をしています。

「“PAPER PEOPLE”の作品は、媒体や枠組みに捉われずにいろんな表現を探っていきたいんですよね。洋服にしたり、立体にしたり、紙に描いたり、アニメーションにしたり…。いろんな可能性を持っているんです」

そのビジョンを体現するように、キャラクターがはじめて宙を舞った本展示。さらに今回は「Behind the scenes」と称し、従来はクローズドで行われる作品掛け替えの様子を公開するという初の試みも。ジャンのイラストが配されたオリジナルユニフォームを着用した職人たちが、“PAPER PEOPLE” を楽しく展示していく工程が見られました。

エキシビションを開催する際は、その国のプロフェッショナルたちと作品をつくっていくジャン。今回も日本の所属ギャラリーである<NANZUKA>と施工を手がけた<ad.japan>、そしてGINZA SIXと連携を取りながらアイデアを形にしていきました。ギャラリストの南塚真史さんはプロジェクトのはじまりをこう振り返ります。

「コロナ禍の閉塞的な状況において、改めて世界中を飛び回り、体験する価値を考えるというコンテクストが大切だと感じました。ジャンは海外のアーティストで、グローバルな発信力がある。また、“PAPER PEOPLE”にはストーリー性がありますが、そのクリエイティブの背景には彼が日本の漫画を大好きだということがある。だからジャンの作品は日本と相性がいいんです。ジャンから“空飛ぶ絨毯”のアイデアが挙がってきたときに、現実的かどうかは別として、作品がこの大きな吹き抜け空間に広がるのはとてもいいよね、という話になりました。このスケール感だと海外で作って日本に送るわけにはいきません。商業施設での展示は安全性が求められますし、約1年半と展示期間も長いため劣化しにくい素材で作る必要があります。ジャンのプロダクションとうちのプロダクションで連携をとりながら、<ad.japan>さんの協力も得て、金属素材を使った“PAPER PEOPLE”が実現しました」

あたたかく人の心に触れ、物語性も感じられるようなジャンの作品は、この時代、このタイミングにこそふさわしい。GINZA SIXからの、その想いをジャンはどのように受け取ったのでしょうか?

「過去の展示作品を知って、数ある商業施設の中でGINZA SIXはアートに特化しているところが違うと感じました。それが自分にしっくり来たので今回のプロジェクトに参加することを決めたんです。そしてコロナ禍で人と直接会えなかったり、インターネットを通じたコミュニケーションが中心になっていましたが、今回ようやく直接作品を見てもらえる状況になったことで、人と人をつなぐことの大切さを実感しています。今回の作品は、いろんな角度から見ると新たな発見があるし、まるで紙のような薄くて軽い印象も体感してもらえると思います」

誰もが楽しめるアート、“PAPER PEOPLE”までの道のり

「“PAPER PEOPLE”のいいところは、開かれていて誰もがアクセス可能なこと。小難しいコンセプトやテクニックはなくて、紙を単純に切ったものから生まれている。みんなが楽しめるものだから、こうしていろんなフォーマットの作品が生まれることも、すごく自然なことだと思います」と、作品の魅力についてジャンは語ります。

プロフェッショナルの高い技術とともに、美しい空間で、いろんな角度から作品を見せることができる。美術館やギャラリーではなく、アートに興味がない人にもアクセスできる。それが、ジャンの興味の向くところなのです。

2021年に発表された“PAPER PEOPLE” ですが、その萌芽となるものはすでにセントラル・セント・マーティンズ在学中に生まれていました。そしてその芽を進化させていく過程で、ジャンはドローイングを立体にすることの面白さを見出したと言います。

「ドローイングをしていて人物に影をつけようとするときに、紙に影を描くよりも、描いたものを切りとってその写真を撮る方が、影のリアリティーとボリュームが出る。2Dで表現するよりもキャラクターが生きてくることを発見したんです。最初は子どもがするように白い紙をただ切っていたのですが、ある時から黒い線で縁どりするようになって、さらに色がついて、現在の形になっていきました。そして立体にすることで、ドローイングを粘土のように自由自在に動かせることに興味が湧いていったんです」

学生時代から描いていたものが発展し、さまざまな形で世界中に広がっていく。それは人とのつながりによって導かれたものでした。

「最初は白黒のドローイングを描いていた僕が、カンペールの街の絵の先生から色をつけてみたらいいとアドバイスを受けた。ロンドンではJという友人に出会い、一緒に作品をつくることでまた違うものが生み出せた。もちろん自分の中で絶対にゆずれないポイントはありますが、人との出会いや偶発的な出来事によって新たな扉が開かれて、いい作品が生まれる、そういうことも大事だと思うんです。ソーシャルメディアも重要だけど、ダイレクトに出会う人とリアルな作品をつくっていく、実際に人に見てもらう、そういった人との向き合い方が僕にはとても大切なんですよね」

これからの“PAPER PEOPLE”とジャン・ジュリアン

“PAPER PEOPLE”を自由な発想で表現したいというジャンの頭の中には、既に未来へ向けたアイデアがたくさんあるようです。

「いつか、紙のマリオネットのような物語を撮りたいんです。“PAPER PEOPLE”が自分たちのストーリーを話すような、ストーリーテリング的なもの。将来的には出版もしたいですね。絵本? いや『少年ジャンプ』かな。だって僕は日本の漫画が大好きだからね。漫画、絵本、アニメーション、彫刻…違う媒体で表現することにすごく興味があるんです。そして最終的にはさまざまに活躍する彼らを一つにまとめた作品をつくりたいと思っています」

『聖闘士星矢』や『ドラゴンボール』など、ジャンは日本の漫画にも詳しい。また、クラシックな芸術からポップカルチャーまで、さまざまなアートに触れてきたことで彼のクリエイティビティは育まれました。

「建築家の母に連れられて美術館やギャラリーに行ったり、漫画好きな兄の影響でアニメやコミックといった新しい自由なクリエーションに触れることもできた。いいクリエイターとは、伝統とコンテンポラリーの両方を知っていて、その場に応じて違う引き出しを開けられることだと思います。高価でクローズドなアートだけじゃなく、日常的に楽しめるプロダクト、そしてコマーシャルなものでもクリエイティブなことはできるよねって、仲間とも常に話しているんです。漫画のように数百円でアクセスできるものもアートだし、ハイエンドな作品もアート。どちらかではなく、両方とも大事。商業的なプロジェクトはやらないというアーティストもいますけど、それはもったいないと感じます。作品自体に軸があればどんな場所でもどんなメディアでも表現することはできるから、自分はそうやって垣根なくやっていきたいですね」

最後に、コロナ禍の3年を経て人々へ伝えたいこと、そして自身のクリエーションへの思いを聞きました。

「どこかに行くというよりも、人により近づいていける世の中になってきたので、コミュニケーションをもっとしていこうよ、ということかな。僕は人にこうしなさいと言えるほど立派な人間ではないけれど、自分が持っているメッセージとか哲学を提案することはできる。その提案を、作品を通してやっていきたいと思っています。『こうして!』ではなく『こうするのはどう?』という形の問いかけで、見る人がそれに対して考えることができる、そんな余白のある提案をしていきたいですね」

相手を思いやりながらも、押しつけない、作品にも垣間見られるあたたかみのあるコミュニケーション。それこそがジャン作品の魅力です。難しいことがなく、シンプルに楽しめるジャンの作品からは、ジャンルや展示場所といった垣根を超えた、自由なマインドが伝わってきます。そして人との繋がりから生まれた“PAPER PEOPLE”が、人との共同作業で、たくさんの人に広がっていくコミュニケーションの面白さ。世界を飛び回るキャラクターたちは、ユーモアとあたたかさ、そして他者とコミットメントした、私たちが今必要としているものを示しているのかもしれません。

Photo:Masanori Kaneshita、Kiichi Fukuda

text:Maki Sekine

Edit:Rina Kawabe(Edit Life),Hitoshi Matsuo(Edit Life)

©Jean Jullien Courtesy of Nanzuka