Cultural Manifesto

GINZA SIXカルチャー新始動中

コロナ禍をサバイブし、4月に開業5周年を迎えたGINZA SIXが次のフェイズに向かうべく新たなコンテンツをスタート! ここではそれらに携わった2名の注目アーティストにインタビュー。そのクリエーションに込めた想い、GINZA SIXが発信するこれから先のカルチャーに期待することとは?

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

GINZA SIXがより多様な文化に

出会える場所になると面白い

Kazuhiko Hachiya

中央の吹き抜け空間での大規模な作品展示など、開業以来、アートの発信に力を入れてきたGINZA SIXでは、このたびワークショップを通じて子どもとアートの接点を作る新プログラム 「SCUOLA GINZA SIX」をスタート。その一環として2022年7月9〜10日、メディアアーティストで東京藝術大学先端芸術表現科教授の八谷和彦さんによるワークショップが行われた。

1990年代より先端テクノロジーを用いた制作を行なってきた八谷さんは、いわば日本のメディアアートの草分けの一人だ。その作品の特徴は、誰もが一度は妄想しつつも実現しようとはしないアイデアを、企業や技術者と組んで達成してしまうこと。例えば2003年から続く代表的プロジェクト《オープンスカイ》 は、映画『風の谷のナウシカ』に登場する一人乗り飛行装置「メーヴェ」の実現を目指すもので、すでに飛行を成功させている。

写真/01. GINZA SIX屋上での撮影の様子。自撮り棒の先のぬいぐるみを手前にある二眼カメラ「Insta360 EVO」で撮る。場所の選び方や撮影の仕方に参加者の個性が光った。 02. 3台の3Dテレビを使った自家製の没入型VR装置と八谷さん。手に持った「トラッカー」と呼ばれるコントローラを操作すると視点が変わる。ワークショップではこの装置を使ってそれぞれの撮影した映像を上映、保護者も含めてみんなで見た。

そんな八谷さんが今回使ったのは、3D テレビ。実は八谷さん、すでに生産終了したこの「消えた技術」に注目。昨年から展示用試作を検証してきた。3台の3Dテレビを連ね、3Dメガネ越しに映像を見ると立体的に見える。流行のVRゴーグルに比べるとアナログだが、完全な個の世界に閉じるそれと違い、一つの映像を同じ場にいる大勢で共有できる利点がある。「VTuberのライブをみんなで見たり、用途は多い」と話す。

ワークショップではまず、参加者の子どもたちが持参したぬいぐるみを自撮り棒の先に取り付け。その後、 屋上に移動して、それぞれにロケハン。ステレオ撮影ができる2つのレンズを持つ機材で、ぬいぐるみを思い思いに撮影した。面白かったのは参加者の個性。散歩しながら撮る子、街並みを背景に撮る子、逆さまに撮る子…。「今回のワークショップの裏テーマは実は『特撮』なんです。好きなぬいぐるみが主人公だから、どんな場所でどんな風に撮るか真剣に考える。僕は子どもたちに『監督、どこで撮りますか?』と寄り添うだけ。そこに生まれる『自分で決めている』という実感が重要だと思うんです」と八谷さん。

撮影後は室内に戻り、映像を3D化してみんなで見た。同じ場所で撮影したにも関わらず、まるで作風の違う別の子の映像に子どもたちは興味津々。保護者からもステレオ撮影を自宅で行う方法について質問が飛ぶなど、活気があった。「いま、誰もがスマホで映像を残すように、この子たちが大人になる頃は3Dで記録を残すことが普通になるかもしれない。このワークショップで、そんな体験を身近にしてもらえたら」

写真/03. お互いの見ているものを入れ替える八谷さんのデビュー作《視聴覚交換マシン》(1993年)。映画や漫画でよくある「男女の身体が入れ替わる」という設定を具体化しようとして生まれた。「他者との視線の共有」という関心は今回のワークショップにも通じる。 04.プロジェクト《オープンスカイ》で制作された機体「M-02J」の飛行風景。パイロットは八谷さん自身。2013年に初飛行に成功、19年には米国で開催される世界最大級の自作航空機の祭典「EAA エア・ベンチャー・オシュコシュ」でも飛行した。

八谷さんは以前、パリの百貨店「ギャラリー ラファイエット」を家族で訪れ、どんな世代も楽しめる店の姿に強い印象を受けたという。「ラグジュアリーブランドからからくり人形を使ったディスプレイまであらゆるものがあり、親から子まで楽しめる。今回始まったワークショッププログラムも含め、GINZA SIXがより一層、そうした多様な文化に触れられる場所になると面白いですよね」と八谷さん。なかでもアートやテクノロジーは、多くの画廊や機器メーカーが揃う銀座の街とも親和性が高い領域だ。今回、新鮮な体験をした子どもたちのように、今後もこの場から様々な可能性の種が生まれることを期待したい。

八谷和彦

Profile:メディアアーティスト。 1966年生まれ。1990年代前半よりテクノロジーやコミュニケーションをテーマにした作品を制作。最新個展に「八谷和彦 特別展『M-02JとHK1』~無尾翼機に魅せられて~」(あいち航空ミュージアム、2022年)。

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

銀座は戦後から現代まで

たくさんの色を放ってきた街

YOSHIROTTEN

この4月からGINZA SIXの新機軸としてスタートしたオリジナルポッドキャスト「銀座は夜の6時」。銀座6丁目にある秘密のバーのカウンターという設定で、様々な分野で活躍するトップランナーがその友人を連れ立って、普段はなかなか明かさないようなシークレットなトークを配信するこの音声コンテンツのキーヴィジュアルを手がけたのは、YOSHIROTTEN率いるクリエイティブスタジオYAR(ヤール)だ。

「YARはグラフィックデザインから映像、空間デザインまで多角的にビジュアル制作ができるデザインチームです。自分ひとりではできない仕事のときに、外注するのではなく、気の合うメンバーとやりたい、そのほうがよりピュアなものが作れると考えてYARを設立しました。だから一応、僕が代表をやっていますが、メンバーはみんな横並びなんです」

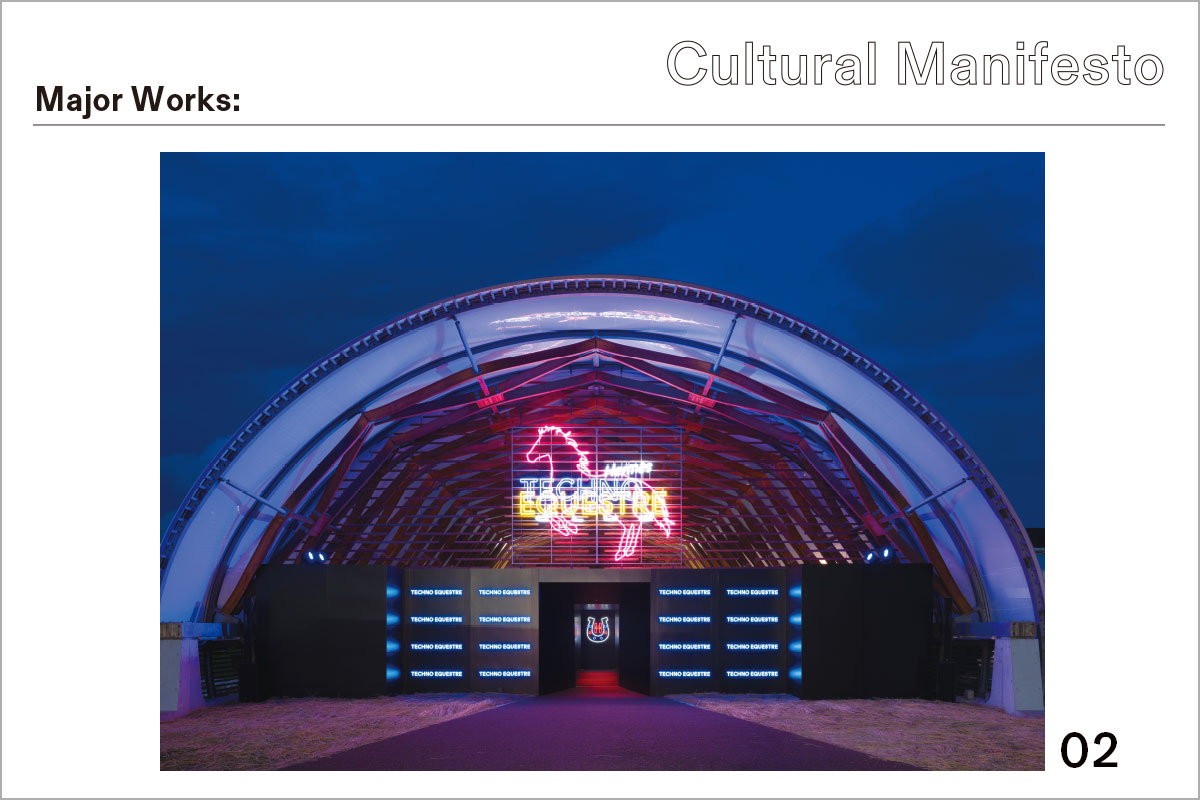

写真/01. 「銀座は夜の6時」のキーヴィジュアル。カラフルな色彩のなかにカクテルグラスが浮かび上がる。 02. 6月に豊洲で開催されたエルメスのイベント会場をデザイン。ネオンの馬に象徴されるように、“テクノ×乗馬”をテーマとした空間に訪れたお客様も笑顔に。「エルメスは楽しませることを大事にするメゾン。僕自身も楽しんで取り組むことができました」

音楽とスケボーを愛する若者が、デザイン会社でデザインを学び、2008年に独立。音楽ユニットを組んだ際につけた名前がYOSHIROTTEN。「冗談半分でセックス・ピストルズのジョニー・ロットンから拝借した」名前を今も使い続けている。2015年にYARを設立してからは、国内外の人気ミュージシャンからNIKEやエルメス、ポルシェなどのブランドまで多種多様のプロジェクトを手がけ、そのオリジナリティあふれる世界観が常に大きな話題となってきた。

「僕の場合、芸大を出たわけでもないし、特別な賞を受賞した経験もありません。常に作ったものだけで評価されると思っているので、誰もやってないことをやっていきたいし、それができる今の状態にいつもワクワクしています」

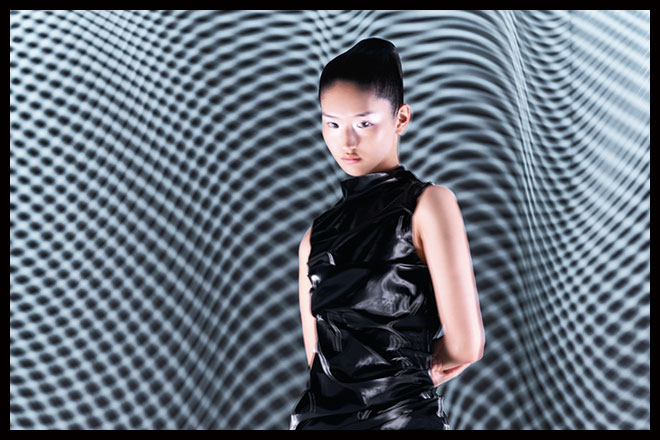

写真/03. 2018年に開催された個展「FUTURE NATURE」。「見えないものを可視化する」をテーマにグラフィック、映像、立体など32点の作品を展示。 04. 2022年7月ドーバーストリートマーケット銀座で開催されたインスタレーション・ポップアップ「THE SHOPHOUSE『Cityscape Resolution』by YOSHIROTTEN in collaboration with WING SHYA and DAIDO MORIYAMA PHOTO FOUNDATION」は、香港で開催した個展がベース。森山大道やウィン・シャ、テセウス・チャンなど国内外の錚々たるクリエイターとのコラボレーション作品なども展示された。

クライアントワークを手がけながら、グラフィックアーティストとしても活動。国内外で高い評価を得ている。

「自分の仕事でクライアントに喜んでもらえるのもすごくうれしいし、正解のないアートを追求しているのも楽しい。作っているときの意識は違いますが、両方ともつながっていて、スイッチで切り替えるような感じではありません。実際は、カテゴリーとか肩書にこだわりはないんですよ。僕のなかでは両方が一体化しつつ、刺激を受けあっている。今はこのやり方が心地いいし、バランスがいい。どっちなんだって決める必要もないと思っています」

アヴァンギャルドに見える彼の作品から感じるのは、80〜90年代の“混沌”としたパワー。その時代を知る人間から見ればどこか懐かしく、知らない世代にとっては新鮮に思えるだろう。

「地元が鹿児島なんですが、子どものころに見ていた街や自然の景色が自分のベースになっているのかもしれませんね」

そんな彼に銀座という街は、どう見えているのだろうか?

「この数年、銀座は大きく変化していますよね。その最初のきっかけがGINZA SIXだったように思います。でも昔から変わらないこともあってうまく融合している気がします。戦後のネオン街だった時代から現代までたくさんの色を放ってきた銀座という美しい街に思いを馳せて、『銀座は夜の6時』のビジュアルは描かれています」

YOSHIROTTEN

Profile:1983年生まれ。デザイン会社勤務を経て、2008年独立。グラフィックアーティスト、アートディレクターとして、グラフィックはもちろん、映像、立体、音楽など、ジャンルを超えた表現方法でさまざまな作品を制作し国内外で話題に。

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Text: Tamaki Sugihara(Kazuhiko Hachiya), Kosuke Kawakami(YOSHIROTTEN)

Illustrations: Yoshimi Hatori

Edit: Yuka Okada(81)

ーーーーー

『GINZA SIX magazine』のほかの記事をチェック!

ーーーーー