The Visionaries of Modern Luxury

モダンラグジュアリーの表現者たち

次時代を作る人々が捉え挑む現代の贅沢とは?ここではGINZA SIXに縁をもつデザイナーとギャラリストや、世界を知るスターシェフ、アジアが誇るホテルのディレクターにインタビュー。

◊ ◊ index ◊ ◊

ーーーーーーーーーーーーー

写真/所狭しと多彩なアート作品が掲げられた片山さんのオフィスの一角で。壁面に飾られるのはユーゴスラビア出身で、現在はロンドンを拠点に活動するジョージェ・オズボルトの《フリーダム》。

写真/所狭しと多彩なアート作品が掲げられた片山さんのオフィスの一角で。壁面に飾られるのはユーゴスラビア出身で、現在はロンドンを拠点に活動するジョージェ・オズボルトの《フリーダム》。

今春、GINZA SIXに夢のクローゼットが生まれた。セレクトショップ「PARIGOT」のプロデュースによる新業態「Le GRANDCLOSET de PARIGOT / MAN」だ。 空間を手がけたのは世界的に活躍するインテリアデザイナー、Wonderwall®の片山正通さん。1990年代後期からNIGO®と伝説的な店作りを行い、世界各国のユニクロや、ナイキ、レクサス、ピエール・エルメをはじめ数多のブランドに、アイコニックなデザインの力で、確固たるアイデンティティを与えてきた。

「PARIGOT」のブティックはどこも豊富な商品量が特徴で、その条件を受け止めたうえでデザインとして昇華することがチャレンジとなった。片山さんは語る。

「スタイリングとしてのデザインではなく、上位概念から常に新鮮な視点で考えたい。今回でいえば商品量の多さを逆手にとって洋服と空間との自然な関係性を考えた結果、ブティックの在り方から距離をとってみようと…。コンセプトは“架空のコレクターが愛する洋服を愛でるためのプライベートクローゼット”です」

写真/「コンセプチュアルアーティストの新しい概念からは本当にたくさんの刺激と学びを得ている」と話す片山さんが収集する作家は幅広い。そしてアートへのリスペクトを前提とした空間デザインは、片山さんがこれから啓蒙していきたいテーマでもあるという。空間のインスピレーションソースは、ベッヒャー派を代表するドイツ出身の女流写真家カンディダ・へーファーの、無味乾燥としながらも受け手の感情を揺さぶるクールな作品のフィーリング。そしてもうひとつ、クリスチャン・ベールが主演を務め、80年代のNYを舞台にヤッピーのエグゼクティブライフを描いた映画『アメリカン・サイコ』の、どこかリアリティが希薄な世界観を掲げている。

さらにブティックの商品構成はモードとクラシコの2つに区分されるため、コンテンポラリーとオーセンティックの2方向の世界観をつくり、それぞれのカテゴリーに座り良い関係性と緩やかなつながりを構築した。曰く「 『ここ、なんだか気持ちいいね』というようなムードが醸成されることで、初めてデザインの価値が出てくる」。その結果として「このブティックで買いたい」と思ってもらえることが空間の力であり、片山さんの中にはそのプラットホームを「PARIGOT」のチームと一緒につくっているとの意識がある。 だからこそ常にこだわっているのが目に見えない空気感をつくること。代表例は光と音だ。

「照明を通していかに商品の表情を引き出せるか。たとえば自分の影が商品に被らないように緻密なレイアウトを施したり、ムードを醸成するための明かりは光源を徹底的に見せない処理など、繊細に計画しています」。さらに音楽なしでは生活できないという片山さんらしく、この空間のために音楽選曲を松浦俊夫、 サウンドディレクターにZAKを招聘し、音の在り方についても話し合いをした。

すなわち片山さんが今に思う豊かさとは、むしろ見えない部分にこそ練り上げられたものに他ならない。その世界を体感しに、誕生したばかりの夢のクローゼットへ急ごう。

ーーーーー

GINZA SIX 4Fにショップを構える「PARIGOT」の東京初となるメンズ、かつ新業態の旗艦店が、4月6日に5Fにオープンした「Le GRAND CLOSET de PARIGOT / MAN」。ネオンサインに迎えられるクローゼットはミニマルなステンレス角パイプで構成され、あえて完成された世界ではなく、コレクションされた洋服が無秩序に、ある種ガジェットのようにもストックされた空間が広がる。モードデザイナーズ、クラシコイタリア、ラグジュアリースポーツの3テイストを軸に約100ブランド、オープンを記念して12ブランド20アイテムとのコラボアイテムも展開。英語とフランス語が混在する店名もユニーク。

ーーーーー

Masamichi Katayama

片山正通/インテリアデザイナー・Wonderwall®代表。1966年岡山県生まれ。ファッションなどのブティックからブランディングスペース、大型商業施設の全体計画や住宅まで、世界各国で多彩なプロジェクトを手がけ、武蔵野美術大学では空間演出デザイン学科の教授も務める。

ーーーーーーーーーーーーー

写真/展示入替期の、打ち合わせの合間に取材に応じてくれた南塚さん。本号で取り上げているLANDMARK には、彼が共同運営を行う「AISHONANZUKA」の展開もある。

2005年、渋谷駅から歩いて5分ほどの場所に位置したそのギャラリーは、クラブ付きオフィス「Mixrooffice」とともにあった。クラブを主催するアーティスト(など肩書多数)の宇川直宏のほか、アンダーグラウンドシーンの重要性を感じ取ったメンバーたちと意気投合し、初期の「NANZUKA UNDERGROUND」は形づくられていた。そこから2024年現在まで、代表の南塚真史さんの活動には筋の通った一本の線を引くことができる。それは旧来のアカデミックなアートに対抗し、表現における「大衆性」あるいは「寛容さ」を貫くものだ。

「当初からいわゆる商業的、あるいはアンダーグラウンドだと言われる作家たちをアートの文脈で再解釈しようと目論んでいました」

田名網敬一、空山基、山口はるみなど、NANZUKAにはアートの“外”に位置づけられてきた作家たちが名を連ねる。ときに逆風を受けることもあるが、ヨーロッパはじめ海外においてその特異性はたちまちに見出され、開廊わずか2年、スイスのビッグギャラリーで手始めに田名網の個展が開かれた。毎年のアートバーゼル香港への参加や、2024年10月には上海で「コマーシャル・ミュージアム」を謳った施設のオープンを控えるなど、その後の活躍は目覚ましい。

写真/ 原宿にある現在の本拠地「NANZUKA UNDERGROUND」のほか、渋谷パルコにおいてアパレルも扱う「2G」や、中目黒で鮨屋併設のギャラリー「3110NZ by LDH Kitchen」の運営も行う。「NANZUKA」とは、それらを含めた総体だ。「国内はともかく、ヨーロッパほかアート文脈への理解が根付いている層は、早い段階で田名網の、そしてNANZUKAの活動の肝に気付いてくれました」

一方で日本のアート観には、他国にはない抜きん出た部分があるとも話す。そのイメージは桃山時代の織部焼や江戸の大衆文化まで遡り、浮世絵に代表される当時の市井に根付いた肉厚な文化でもあり、現代では「漫画」のなかにその精神性が受け継がれている。大衆的であるうえに、複雑なコンテクストが織り込まれた上等な表現方法だ。

「アートは量子物理学のように高い知性を開発するものだという考えもありますが、僕は大衆の視点が大事だという立場です。プロがアートだと思っていない漫画やアニメ、ファッションといった表現と接続させることで地殻変動が起こるのではないでしょうか」

いざアートと向き合うとき、足元から立ち上がる新たな表現を曇りなき眼で吟味できるだろうか。美術館ではキャプションを読まず作品を味わい、身の回りに溢れる表現をも楽しみコレクションすることが、今の時代の豊かなアートとの向き合い方ではないか。

「ちなみに投機を目的にアートを見ると幸せになれません。短期的な儲けを望むのならば、それは決してアートでなくていいですよね。本当に賢いアートコレクターは、極めて個人的に、あるいはファミリーの名声を高めるために作品を集めています。そのとき、権威的なものを疑い、柔軟性を持ち合わせたい。『こうでなければ』と言った時点で作品は死ぬと思うんです。アートは常に寛容であるべきですし、僕はそうすることで表現の幅を、枠を広げたいです」

ーーーーー

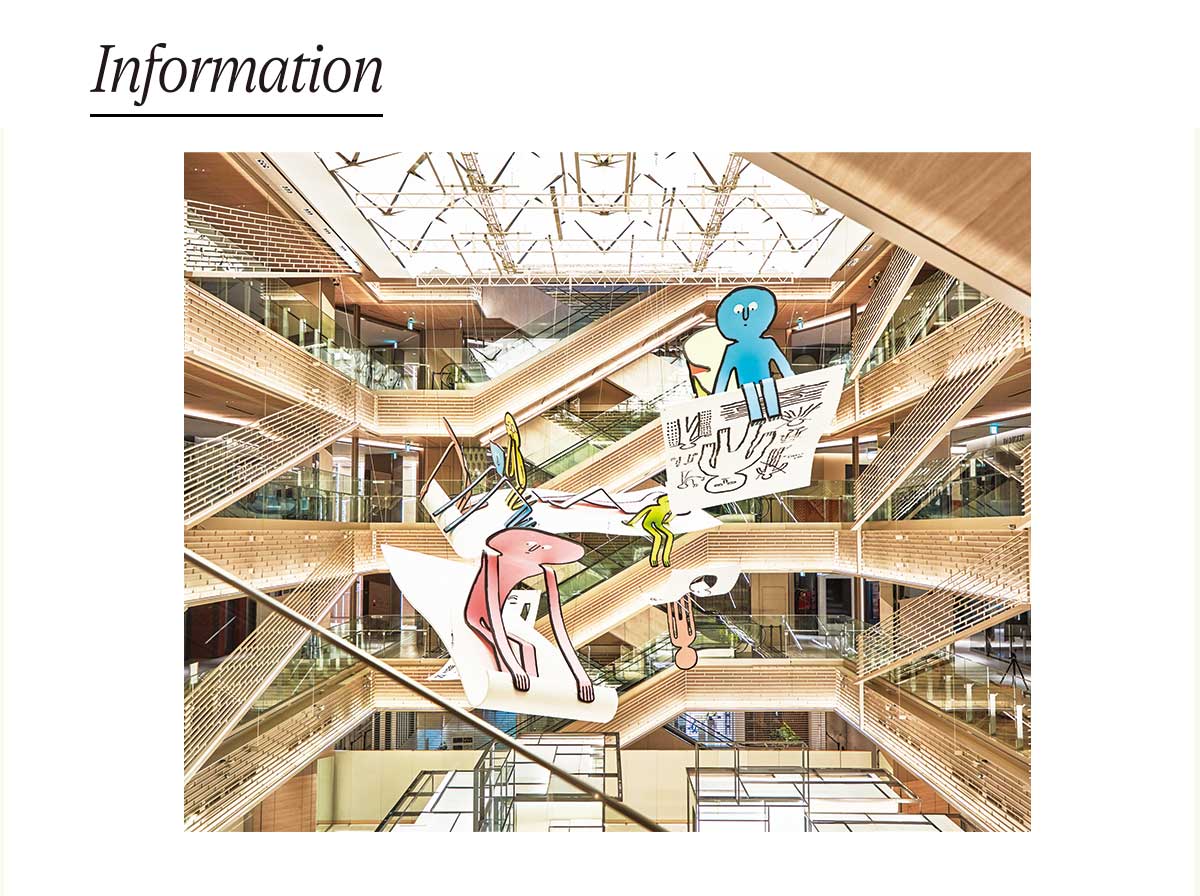

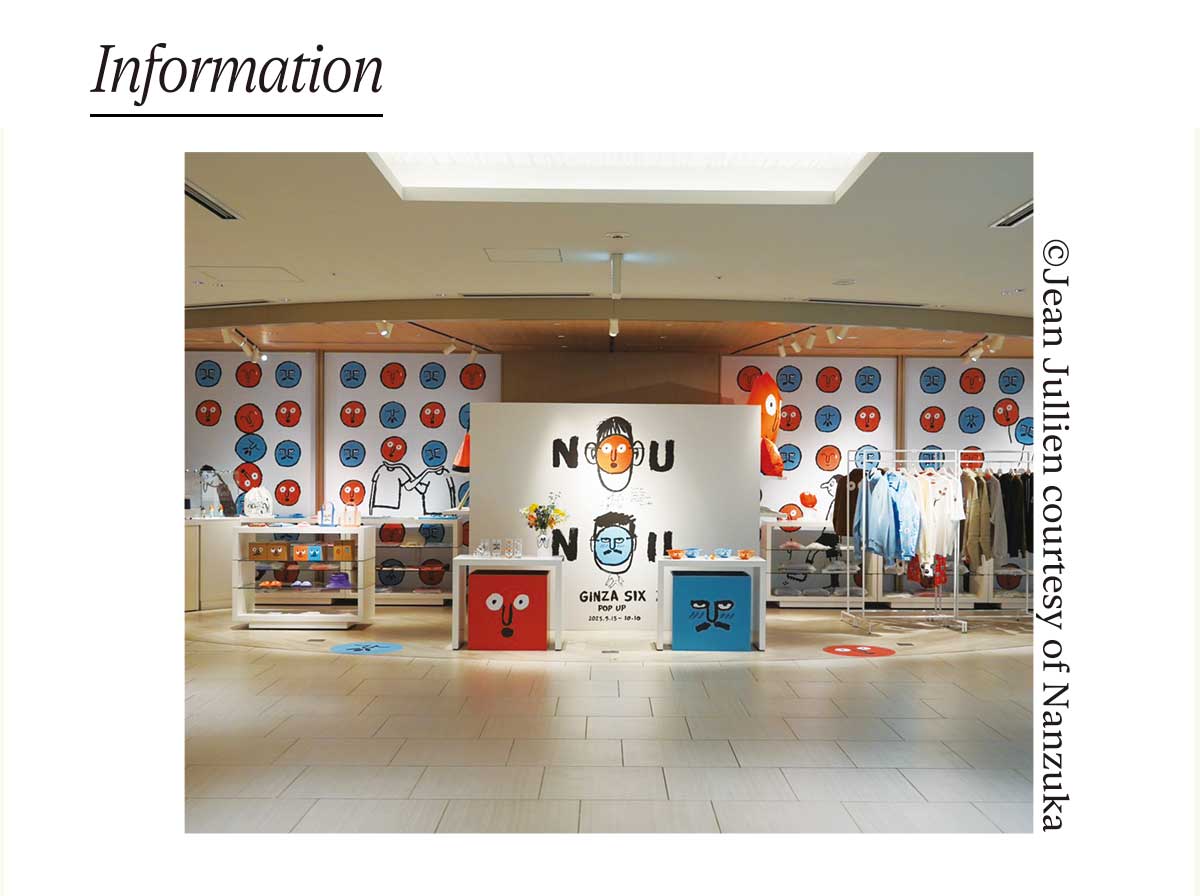

2022年10月から今年3月までの間、GINZA SIX中央吹き抜けに展開された《The Departure》を手掛けたジャン・ジュリアンもNANZUKA所属アーティストのひとり。「ジャンはいつも展覧会の初日を迎えるまであらゆることを不安がっていて、ナーバスな部分もある。周りが心配してしまうほどなのに、会期が始まったら途端に展示のことは頭から消えてしまって『次はなにする?』って(笑)。子どものように純粋で、常に無限のアイデアをまとった可愛い人です」。そのほかGINZA SIXでは、ジャンと友人のホ・ジュヨンとのクリエイティブ・レーベル「NouNou」によるポップアップ開催など、館を行き交う人々に遊び心ある、新鮮な驚きを与えてくれた。

ーーーーー

Shinji Nanzuka

南塚真史/1978年東京都生まれ。2005年に「NANZUKA UNDERGROUND」を渋谷に設立。ファインアートの枠外にいる作家の再評価を行いながら、DIORやPRADAといったビッグメゾンとの協働など、アートとその周辺カルチャーを組み合わせた実験的な挑戦を続ける。

ーーーーーーーーーーーーー

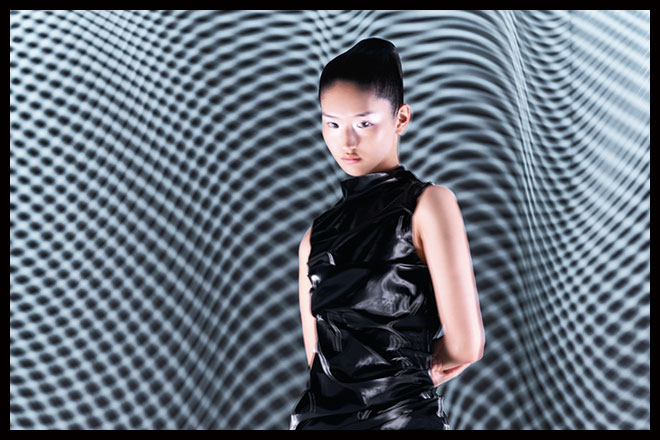

写真/ダニエル・カルバートさん。ニューヨークの3つ星店では史上最年少で副料理長を務めたが、パリの3つ星店に移る際、フランス語が十分でないなどの理由で、申し出てコミ(最も経験の浅い料理人)から再スタートした熱血漢。

写真/ダニエル・カルバートさん。ニューヨークの3つ星店では史上最年少で副料理長を務めたが、パリの3つ星店に移る際、フランス語が十分でないなどの理由で、申し出てコミ(最も経験の浅い料理人)から再スタートした熱血漢。

アジアのトップレストランを評価する世界的なコンペティション「Asia’s 50 Best Restaurants」で今春、晴れて1位を獲得した「フォーシーズンズホテル丸の内 東京」の「SÉZANNE(セザン)」は、東京が世界に誇るガストロノミーダイニングである。率いるのは“若き天才”と称される37歳のイギリス人シェフ、ダニエル・カルバートさん。ロンドンを皮切りにニューヨーク、パリ、今号のGINZA SIX magazineでも取り上げた香港を経て、2020年に日本へ。新天地の東京では料理はもちろん、コンセプトからインテリアまでをゼロからつくり上げていった。

「大事にしたのは“東京のレストランでありたい”ということ。海外のシェフが東京の外国人に向けてつくるのではなく、まずは日本人に来てもらえることを前提にしたかった。ですから、サービスひとつをとってもヨーロッパのようにゲストを一方的に楽しませるというより、食事を通した親密なひとときをも大切にしている日本の方々をリスペクトして、距離感が近くなりすぎないように心がけてきました」

その上で「四季折々の食材が圧倒的に優れている」と明言する日本での料理は自ずとシンプルになり、香港でのそれと違って飾り立てる必要がない。ゆえに空間も家具もわかりやすいラグジュアリーで目を惹くのではなく、「あくまでテーブルの上の料理と会話を中心に据え、心地よく過ごしてもらうことを大切にディレクションした」と語るダニエルさん。日本で辿り着いたそうした姿勢は、いみじくもシェフが考えるモダンラグジュアリーともリンクするようだ。

写真/香港出身の世界的デザイナー、アンドレ・フーによる空間。曲線の多用や柔らかな素材使いで控えめなラグジュアリーに終始した。ガラス越しの厨房の向こうにはシェフズテーブルも。個室料(ランチ ¥63,250, ディナー ¥101,200 ※サービス料込)「どの都市でも同じで、物質的なことではなくお金では買えないものや自分が心地よくいられる時間に重きを置いている富裕層がいて、日本やパリなどのヨーロッパは比較的そういう方々が多いように感じます。後者はレストランでもキャビアやトリュフというより、サービスをよく見ていて、次も予約をしたいと思える信頼関係が築けるかを大事にしている。一概には言えないですが、今の時代のラグジュアリーも他者への顕示や周りがどう思うかでなく、何をしたら深く満たされるのかを自分の物差しで判断できることではないでしょうか」

アジアの頂点に立った料理人としての今後のアイデアを問うと、瞬時に “always something new, and for now to make this better”という言葉が返ってきた。たとえば日本ならではの旬が短い食材をどう活かすか。今日より明日、今年より来年の料理をより良くするべく、まだまだ学びの途上だという。そして次なる“新しい何か”に掲げるひとつはアート。イメージしているのはデイヴィッド・ホックニーやサルバドール・ダリといった、20世紀を代表するアーティストの作品だ。

「アートが身近な富裕層だけでなく、大切な人の記念日を祝いたいと頑張って来てくださるお客様にも、本物の芸術作品から水が入ったグラスまで、普段は経験できないものを味わっていただきたいんです」

世界以上に人間の様々に触れて来たからこそのそんな温かみすら、SÉZANNEにおいてはもうひとつのモダンラグジュアリーといいたい。

ーーーーー

ランチとディナーともに全13皿前後の「MENU SÉZANNE」(¥50,600・サービス料込)、ある日のメニューから。写真左の「フォアグラ 鶏 醤油」はフォアグラのポシェを盛り、周りに花弁のようにマッシュルームとソレルを添えた繊細な一品。その中にはローストチキンのもも肉を醤油でマリネしてゼラチンに溶かしたものが潜み、切り分ける前の状態でプレゼンした後、仕上げてサーブする。写真右は「愛知県産めぐみ鴨 里芋 ムーレットソース」。なお、ランチは「MENU SÉZANNE」と平日のみ「MENU DU JOUR(¥27,830・サービス料込)も用意。香港時代から食材探しのために頻繁に来日し、食、旅、ショッピング、映画、アート鑑賞など仕事を離れた日常もその料理を前進させる。

ーーーーー

Daniel Calvert

ダニエル・カルバート/1987年英国サリー州出身。「フォーシーズンズホテル丸の内 東京」の「SÉZANNE」「MAISON MARUNOUCHI」総料理長。「Pied a Terre」(ロンドン)、「Per Se」(ニューヨーク)、「Epicure at Le Bristol」(パリ)、「Belon」(香港)などのキャリアを経て2020年より現職。

ーーーーーーーーーーーーー

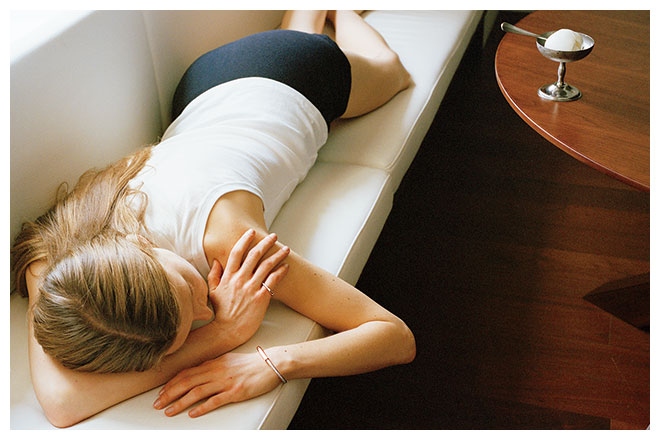

写真/ヒューゴ・モンタナーリさん。専属バトラーと最上階のマナークラブへのアクセスが含まれるハーバービューのスイートの窓辺で。「ウェルネス施設の『ASAYA』もハーバーと一体になるインフィニティプールが見事です」

写真/ヒューゴ・モンタナーリさん。専属バトラーと最上階のマナークラブへのアクセスが含まれるハーバービューのスイートの窓辺で。「ウェルネス施設の『ASAYA』もハーバーと一体になるインフィニティプールが見事です」

国際都市・香港の象徴、摩天楼が建ち並ぶビクトリアハーバーの九龍(カオルーン)側に2019年に開業した「Rosewood Hong Kong」。2023年に発表された「The World’s 50 Best Hotels」では2位に選出され、一躍アジアのみならず世界の時のホテルとなったが、新時代のラグジュアリーを体現するホテルとも評されることが多いこのホテルは、今までのラグジュアリーホテルと何が違うのか。マネージングディレクターであるヒューゴ・モンタナーリさんは、様々な側面からその個性を捉えている。

「Rosewood Hong Kongは、邸宅をイメージしてデザインしているため、豪華ななかにも包み込むような温かさがありますが、ホテルの立地自体にも重要なストーリーがあります」。実はこの地は、世界に21軒の最高級ホテルを展開するローズウッド ホテル グループ CEOのソニア・チャンさんが生まれ育った場所なのだ。「まさにここで、幼かったソニアは自転車の乗り方を覚えたそうですよ」とヒューゴさん。

「館内の至るところから香港屈指の大富豪であるチャン家の物語が伝わってきます。たとえば、美術品のほとんどは一族所有のコレクションであり、各客室階のホールには、チャン家代々の趣味であるクラシックカーや競走馬などの書籍や彫刻が飾られています」

写真/65階建ての高層ビルの大部分を使い、客室は53~230㎡と広々とした造りに。全413室のうち80%がハーバービューで、空間はニューヨークを拠点とする世界的インテリアデザイナーのトニー・チーが担当。Loro Pianaの布地が壁紙代わりに貼られた客室も。そしてアート、建築、環境保護に世界最先端のアイデアを取り入れた隣接のショッピングモールで、同じく2019年開業の「K11 MUSEA」は、ソニアさんの兄であるエイドリアン・チャンさんがオーナー。自らが新世代のVIPそのものであるチャン兄妹は、ホテルとモールが並ぶこの地を“ビクトリアドックサイド”と名付け、香港のモダンラグジュアリーの新たな発信地とすることに成功した。

「昨年は香港で開催されたLOUIS VUITTONとファレル・ウィリアムスによるファッションショーのホスト役となり、ホテル中に一夜限りの夢のような空間を作り出しました。国際ブランドが出店するK11 MUSEAとのシナジーがあったからこそ、実現につながりました」

現代のVIPを満足させるホテルに必要なのは、美しい建物やインテリアだけではない。パーソナルなタッチと土地の文化を尊重する“sense of place”を全館に貫くことで親しみやすさが生まれるとも話す。

さらに重要度が高まっているのは、多彩な価値観に対応できる柔軟性だという。「香港を深く知りたい方には専属の文化アンバサダーがツアーを提案し、アートファンならパートナー施設のM+や香港故宮博物館でキュレーターと対話する機会をつくるなど、ゲストのあらゆる要求に対応することで、チェックアウト時には確かな価値を持ち帰って欲しい。現代のVIPはブランドへのロイヤルティが薄まっていて、ホテルもあちこち試したいという気持ちが強い。それでもここに戻りたいと感じてもらえる決め手は、心に残ったバリューだと信じています」。

初の日本での展開となる「Rosewood Miyakojima」の開業準備も進行中だ。「宮古島での“sense of place”体験もどうぞお楽しみに」。

ーーーーー

地元や観光客にも開かれたバラエティ豊かな11軒の飲食施設の中でも、ミシュラン1つ星のインド料理店「CHAAT」はモダンでクリエイティブな料理と空間が人気。他方で2023年の「Asia’s 50 Best Bars」で9位となった「DARKSIDE」では遊び心あるルーレットのメニュー、陰陽や麻雀など香港文化がテーマのカクテル、ジャズの生演奏が堪能できる。ホテルの随所に海外の名門出版社の希少なビッグブックや香港を取り上げたアートブックもレイアウト。2023年3月には開業5周年を迎え、世界の有名シェフやバーテンダーを招聘してのコラボディナーや、M+でのアートトークなど多彩なイベントを開催した。1泊1室HKD 6,000〜

ーーーーー

Hugo Montanari

ヒューゴ・モンタナーリ/ドバイのフェアモント、ニューヨークのザ・プラザなどを経て、ザ・リッツ・カールトンではインド、中国、モロッコなどでジェネラルマネージャーを歴任するなど、17年以上に渡るグローバルラグジュアリーホテル経験をもつ。2023年1月より現職。

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Edit: Yuka Okada (81)

Text: Jun Asami, Miyako Kai, Yuka Okada (81), Yoshinao Yamada

Photos: Mai Kise, Lai Yat Nam, Hiroyuki Takenouchi, Jason To