GINZA SIX EDITORS

ファッション、ジュエリー&ウォッチ、ライフスタイル、ビューティ、フード…

各ジャンルに精通する個性豊かなエディターたちが、GINZA SIXをぶらぶらと

歩いて見つけた楽しみ方を綴ります。

「手紙」や「乗り物」のように。遠くの国の人と対話できるもの Like a Postcard or Magic Carpet: Talking to People from Far-Off Lands

野村 由芽 編集者

GINZA SIX EDITORS Vol.109

自由に外に出ることがままならなくなった2020年の3月頃から、海外の作り手から服を取り寄せることが増えた。夜な夜な(たいてい、「もう服でも買って元気出そ」となるのは深夜なのだ)Instagramをスクロールしては、インディペンデントで素晴らしい服を作る人たちを探したり、海外のセレクトショップのECサイトを巡回したり。前々からしょっちゅう海外に行っていたわけではないのだけれど、それでも「外に出られない、出てはいけない」というプレッシャーまじりの閉塞感から、遠い場所に暮らす人々の生き方を少しでも濃く感じたくなったし、その人たちが見ている風景に触れたくなった。その思いは日ごとに募り、とりつかれたように服を買って、労働のお金はほぼ服に消えた。だけどあの行為は、わたしが生き延びるためにたしかに必要だったのだと思う。

海をこえて届いた服たちには「Thank you for your big support♡」といった手書きのメッセージカードが添えられていることが多かった。作っている人の体温がじんわり伝わり、握手しているような気にも、ハグしているような気にもなったものだ。服をまとえばおのずと未知の作り手の人柄が思われたし、暮らす街に少しだけ足を踏み入れられた気がして、服は、手紙のようにも、乗り物のようにも姿を変えた。

服には、暑さや寒さから身を守ってくれる機能的な面と、アイデンティティや立場を表現する社会的な面が存在する。そしてもうひとつ、あると思う。終わりの見えないこの状況と向き合いながら、それでもなんとか楽しく生きていきたいと願うひとりの人間としてわたしは、服とは人と人をつなぐものでもあると信じたい。そんな気持ちをたずさえながら、今回の企画では、遠くの国の人々や文化、流れる時間に思いを馳せられるGINZA SIXのお店を巡ってみた。

まず、南米パタゴニアにルーツを持つジュリアン・ベデル氏が、アルゼンチンのブエノスアイレスで創業したフレグランスブランド「FUEGUIA 1833 Ginza(フエギア イチハチサンサン ギンザ)」(3F)。ブエノスアイレスと聞いて浮かぶのは、レスリー・チャンとトニー・レオンが恋人役を演じたウォン・カーウァイ監督の映画『ブエノスアイレス』。神秘をたたえた雄大なイグアスの滝や、土地に根付くタンゴバーの音色を思い出してうっとりしていたら、どうやらジュリアンは建築家や詩人などを擁する芸術一家の生まれで、本人は弦楽器製作者としても活躍していたそう。映画が思い浮かんだのもなにかの……まさかジュリアンの……?導きなのかもしれない。

そんなジュリアンがなぜいきなりフレグランスの世界に転身したのか気になるところだが、この日、アテンドしてくださったスタッフの方曰く、彼には「世界には本物が欠けている」という思いがあったらしい。人口香料をまったく使用せず、1つのフレグランスにつき100種類もの植物を自ら調香し、アルゼンチンの歴史や芸術、音楽、自然などのインスピレーションを縦横無尽に編み上げるサステナブルで創造的なフレグランス作りに行き着いたその行動力にあやかりたいなと思った。

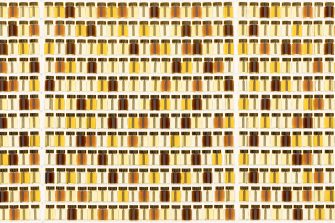

店頭に整然とディスプレイされているパフュームコレクションは現在99種類、全てサイズも3種が用意されていて、ひとつひとつの名前が本当に素敵だった。例えば叙景的かつロマンを駆り立てられるネーミングが印象的な「VALLE DE LA LUNA(月の谷)」(23,100円/30ml ※以下全て税込価格)は、アルゼンチン・ボリビア・チリに実在する地名に由来する(ちなみにこのフレグランスは、アイリスの根を切って完全暗所で3年間保管した、非常に高価な原料を使用して生まれたもの。人工的なアイリスを使用するブランドは多々あるが、ジュリアンは「アイリスの美しさは、ほかの原料と合わせたときにアイリス以外の香りを素晴らしく表現できることにある」とナチュラルなアイリスにこだわっているのだとか)。ほかにも、「ELOGIO DE LA SOMBRA(闇を讃える)」(18,700円/30ml)、「DUNAS DE UN CUERPO(肉体の砂丘)」(19,800円/30ml)といった人間の内省や欲望を感じさせるものなど、どのネーミングも俳句に用いられる「二物衝撃」のように、出会うはずのなかったもの同士が結びつくことで成立する魔法の世界が浮かび上がる。なにより、「ジュリアン、楽しんで名づけたんだろうな」と受け取る側もわくわくしながら、自分はどの物語に身を投じたいだろう?と、フレグランスを新しい視点で選ぶことができるのは発見だった。

GINZA SIX店で先行発売されていた倒木の木箱に入った「Le Cave Vintage」(各50,000円代〜)もすごかった。通常アルコールを使っているフレグランスはいつか香りが飛んでしまうものだけれど、このヴィンテージパルファンのコレクションは、蒸留の手法を取り入れることで「孫の代までも」香りが持続する。それを聞いて、自分の大切な誰かがいなくなっても、あるいは自分がこの世界から去ってしまっても、その人が愛した香りが永遠に残るとしたら、それはなんて心強いことなんだろう、と想像したりした。「FUEGUIA 1833」には、そういう力がある。ジュリアンが作った世界を受け取ると、自らの記憶に潜り、忘れかけていた大事なことを思い出して、少し泣きたくなってしまう。

店内には、日本にも縁の深い故シャルロット・ペリアン氏がデザインしたジュリアンお気に入りの低い座面の椅子があるかと思えば、日本の茶室や柱のモチーフが各所にちりばめられ、ほのぐらい照明は香りに集中するための工夫のたまものだ。それらの演出がいやみなく効いた親密で居心地のよい空間は、懐かしい自分を思い出し、新たな世界へと冒険することを手助けする。そんな多層的で幸せな時空間が存在していた。

次は、イタリアのフィレンツェに移動してみる。1921年にグッチオ・グッチが創設し、2015年にアレッサンドロ・ミケーレ氏がクリエイティブ・ディレクターに就任したことでも話題になった「GUCCI(グッチ)」。その時計とジュエリーの専門店が「GUCCI Watch & Jewelry(グッチ ウォッチ & ジュエリー)」(2F)だ。

GINZA SIXの店舗はこの春オープンしたばかりだそうで、2019年にパリ・ヴァンドーム広場にオープンしたジュエリーのショップをイメージした最新のつくりになっている。

GUCCIといえば、創設者のイニシャルを用いたダブルGロゴの印象が強いけれど、それ以外にもブランドにインスピレーションを与えた場所を紹介する「Gucci Places」として中目黒のカセットテープ専門店「waltz」をセレクトしたり、映像作家のペトラ・コリンズとのコラボレーションで、ハンガリーをルーツにする作家が少女時代に過ごした農村での日常の風景が幻想的な夢の世界へとつらなっていく映像作品を発表したりなど、独自の個性を持つショップやアーティストとの取り組みに個人的に惹かれていたこともあり、今回訪れてみることに。

とはいえ、わたしはファッションジュエリーへの好奇心はまだ目覚めのとき。煌めく店内に足を踏み入れ、ほぼすべての商品がショーケースに大切に格納されている様子を見て、「自分で来たいとは言ったものの……」とはじめはちょっぴり緊張した。だけどケースをよくよくのぞきこんでみると、あれ。つっこみどころがあるというか、チャーミングで大胆なデザインをあしらったものも多い。ライオンヘッドと呼ばれる獅子のモチーフ。ダイヤモンドの目を持った、「ふふん」と満足そうな表情の猫。小さなハートやダイヤの模様が文字盤にちりばめられたトランプみたいな時計。親しみやすくも、繊細な煌めきを放つ宝物。

わたしは猫を飼っているのだけれど、それを知ったお店のスタッフの方が「お好きなんじゃないですか?」と提案してくれたのは、表側がオニキスのジェムストーンで裏側に立体の猫が隠れているキャットヘッドの指輪(249,700円)。

「猫をかぶる」の逆じゃん……!と衝撃を受け、思わず「猫をかぶる」はイタリア語でなんていうんだろう?と自分なりに調べたら、"fare la gatta morta"(死んだメス猫のふりをする)が近いみたい。イタリア語が詳しい人に語源を聞いてみたいと思った。

ちなみに時計のコレクションにもフェイスに猫をあしらったデザイン(125,400円)があって、人気があるという「グリップ」シリーズではカタカナで「グッチ」とある日本限定のもの(253,000円)も。

「年を重ねたイタリアの女性が、シミやしわがある首に個性的なファインジュエリーをつけている姿はすごくかっこいい」といつか先輩の編集者が言っていたのが印象に残っていて、帰ってからGUCCIについて調べてみると、ミケーレの祖母もジュエリーのコレクターだったそう。いつかわたしも今よりもっと年を重ねた日に、GUCCIを堂々と身につけてフィレンツェやパリや世界中の街を歩いてみたいと思った。

最後に訪れたのは1914年にジャン・パトゥ氏が自らの名を冠してパリで創業し、2018年9月に「パトゥ」に改名、ギョーム・アンリ氏をアーティスティック・ディレクターとして迎え入れた新生「Patou(パトゥ)」(3F)。

創業当時は、コルセットのないドレスや丈の短いスカート、街中で着用できるスポーツラインなど、制約の多い衣服から女性を解き放つことを掲げ、古い慣習を打破したいと願う女性の味方となっていたブランドだったそうで、背骨が通っていながらも自由の風を感じるGINZA SIXの店は、この春、世界最大規模の売り場面積を誇る店舗としてオープンした。

繊細で洗練されたレース、ロマンティックで爽やかなマリンルック、真実の口のモチーフがついたバッグ。勢揃いしたPatouの服やアクセサリーたちを前に「叶うならば、これ、全部欲しいです……」と脳がふわふわしながらマキシ丈の赤い小花柄のコットンポプリン製のマキシドレス(126,500円)を試着することに。軽い!着崩れない!スカートをつまんでくるりと一回転したくなるぐらい気分があがる!というときめきスイッチが何度もおされてしまったし、パリを拠点に活動した映画監督のアニエス・ヴァルダの作品に登場しそうな「フリルストラップ セーラーハット」(49,500円)は、現代ではあまり見ない形だけれど、思わず手がのびてしまい、かぶったとたんにおかしみと美しさの絶妙な塩梅が快感でにこにこしてしまった。

ブランドを引き継いだギョームが、「日常の中の非日常」や「取るに足らない何か」といった要素を愛しているというのも納得。背筋を伸ばしてくれるエレガントな佇まいでありながら、まるで空想や夢からアイデアを拝借したみたいに不思議な魅力がつまったアイテムたちは、大人が夢を見ることへと梯子を架け、そこに行き着いた人々を歓迎してくれる包容力がある。

どんなふうに、どういう理由で服を着るかは、ひとりひとりの自由だ。そんな中でわたしは、ともすれば世界との接点が失われた環境に慣れてしまいそうな今、それでも遠くや近くにたしかに生きる他者との対話を制限されたわけではないのだと自分をふるいたたせたい。服をまといながら、その先にあるものと対話していきたいと思っている。

Text: Yume Nomura(me and you) Photo: Mariko Kobayashi Edit: Yuka Okada(81)

From around March 2020, when we stopped being able to go out whenever we liked, I increasingly ordered clothing from designers based overseas. Night after night (usually it was late at night when I’d try to cheer myself up by buying clothes), I’d scroll through Instagram looking for people who made wonderful clothes on their own, or browse the online sites of overseas boutiques. I didn’t travel abroad much before. But trapped inside as I was, dealing with the pressure of not being able to go out and knowing you’re not supposed to go out, I found myself wanting to find out more about the lives of people in faraway places and to see what they saw. This grew stronger each day. I bought clothes as if hypnotized, spending nearly all my daily earnings. Looking back, I think it’s something I needed to do in order to get through that period.

The clothes arriving from across the seas often had handwritten messages that read something like “Thank you for your support!” The designers’ passion was palpable. It made me feel like I was holding hands with them or giving them a big hug. And when I put the clothes on, it was as though I knew the designer—who, of course, I didn’t actually know. I felt somehow that I’d stepped foot in the places where they lived. Clothing became something like a postcard from abroad, or a magical mode of transport.

Clothing has a functional side; it protects you from the heat and cold. It has a social side; it’s a mode of self-expression and badge of social standing. But it has yet another side. As someone who wants to find joy in life even under difficult circumstances with no clear end in sight, I want to believe clothing can bring people together. Taking this idea to heart, I visited some GINZA SIX stores to take my mind, on a magic carpet, to the peoples, cultures, and the time spent in far-off lands.

With these thoughts in mind, I go first to FUEGUIA 1833 Ginza on the third floor, a fragrance brand founded in Buenos Aires, Argentina, by Julian Bedel, who has family in the Patagonia region of South America. I hear “Buenos Aires” and I’m reminded of Happy Together, a Wong Kar-wai romance set in that city starring Leslie Cheung and Tony Leung Chiu-wai. I’m spellbound recalling the grandeur and mystery of Iguazu Falls and the sights and sounds of the local tango bar. Julian was apparently born into an artistic family of architects and poets and also had a successful career as a luthier. My recollection of the movie was so strangely vivid, I couldn’t help wondering why. Could it have been… Julian? Did he somehow lead me here?

I find myself wondering why Julian so suddenly entered the world of fragrance. The store attendant tells me it was because Julian felt the world in general was lacking in the truly authentic. His fragrances use absolutely no artificial ingredients. Each is his own blend of up to 100 plants, with inspiration drawn freely from the history, art, music, and nature of Argentina. The initiative and drive he has shown in creating this line of original, sustainable fragrances I hope will rub off on me, too.

His collection of perfumes, displayed in an orderly manner inside the store, currently features 99 varieties, with each variety coming in three sizes. Each of the names, too, is wonderful. For example, this one, the descriptive and romantic Valle De La Luna (“Valley of the Moon”; 23,100 yen / 30 ml; *all prices listed before tax), named after actual places in Argentina, Bolivia, and Chile, made a deep impression. (Incidentally, this fragrance incorporates a costly ingredient that comes from iris roots cut and stored in complete darkness for three years. Many brands use artificial irises, but Julian prefers natural irises because, he says, combining the beauty of the iris with other ingredients allows the exquisite expression of scents beyond iris.) Other perfumes in the collection, Elogio de la Sombra (“Praise for Darkness”) (18,700 yen / 30 ml) and Dunas De Un Cuerpo (“Dune of a Body”) (19,800 yen / 30 ml), evoke sensations of personal introspection and desire. All of the names juxtapose disparate images, a common device in Japanese haiku. Juxtaposing things that don’t normally go together can conjure up magical worlds. More than anything, I get the sense Julian had fun coming up with these names, which, on the receiving end, fills me with excitement. Into which of these stories should I throw myself? It gives you a different perspective on selecting a fragrance. For me, that’s a new discovery.

Le Cave Vintage (from 50,000 yen each), which was sold first at GINZA SIX and comes in a wooden box made from fallen trees, is also amazing. The scent of fragrances based on ordinary alcohol eventually dissipates, but this collection of vintage perfumes relies on a distillation technique that sustains the scents “until your grandchildren’s generation.” Hearing this, I think about how the fragrance of a loved one will remain forever, even after they pass away, or even after I die. I imagine how reassuring this might be. FUEGUIA 1833 has this power. Taking in the world Julian has created, I’m immersed in memory and recall some important things I’d forgotten, which leaves me a little teary-eyed.

The store’s low-backed chairs, a favorite of Julian, were designed by the late Charlotte Perriand, who had deep ties to Japan. When I look around, I see elements of Japanese tearooms and exposed pillar construction. Plus, the dim lighting is designed to focus attention on the scents themselves. These design elements mix and merge to create an intimate, cozy space that inspires nostalgia and prompts me to venture into a new world, a space and time of happiness on multiple levels.

Next, I make my way to Florence, Italy. Founded by Guccio Gucci in 1921, GUCCI was in the spotlight in 2015 when Allessandro Michele was appointed creative director. GUCCI Watch & Jewelry on the second floor is the brand’s boutique specializing in watches and jewelry.

The GINZA SIX location opened just this past spring. It’s the latest version of the jewelry store first opened by the brand on Place Vendôme in Paris in 2019.

GUCCI is well known for its striking double-G logo from its founder’s initials, but I was also drawn here by the brand’s initiatives with shops and artists with strong personalities of their own. For example, waltz, a cassette tape specialist in Nakameguro, was selected for Gucci Places, which highlights the places that inspired the brand. Gucci Places also collaborates with photographer Petra Collins, who has roots in Hungary and whose photographs transform the everyday rural scenery where she spent her childhood into fantastical dreamscapes.

Having said this though, I’ve only just recently gotten curious about fashion jewelry. Stepping into this glittering shop and seeing nearly every product tucked carefully away in a showcase made me a bit nervous to be honest, though it was my own choice to come. Though when I look more closely inside the showcases, I find I do have something to say; I mean, there were a lot of bold and charming designs. The lion’s head motif. The cat with diamonds in its eyes and a complacent look on its face. The little heart and diamond design on the face of a watch modeled on a playing card. These are friendly treasures that glint with subtlety.

I have a cat at home. The store attendant who learns of this proposes something they think I might like: a cat’s head ring (249,700 yen) with an onyx gemstone on the front and a three-dimensional cat hidden on the back.

Hey, I’m not “wearing a cat!”—a Japanese expression that means to hide your personality. Is there a way to say that in Italian? I look it up myself. It seems the expression “fare la gatta morta,” to “make like a dead cat,” comes close. I’ll have to ask someone who speaks Italian where this came from.

Incidentally, the watch collection includes a design with a cat on the watch face (125,400 yen). The popular Grip series features a watch, exclusive to Japan, with “Gucci” written in Japanese katakana (253,000 yen).

“Italian women of advanced years who wear eye-catching fashion jewelry around their necks amid wrinkles and blemishes is magnificent.” I remember my senior editor saying this to me. It really left an impression. When I looked up GUCCI after getting home, I learned that Michele’s grandmother was a jewelry collector. Someday, when I’m older, I, too, want to put on GUCCI in grand style and walk the streets of Florence, or Paris—all the great cities of the world.

The last store I visit is the new Patou on the third floor. The brand was originally founded in Paris in 1914 by Jean Patou under his own name and became Patou in September 2018. Guillaume Henry is its artistic director.

When it was first founded, it sought to free women from highly restrictive clothing, offering instead dresses without corsets, shorter skirts, and sporty lines suitable for city wear. The brand took sides with women who wanted to break free of the old customs. The store at GINZA SIX, where an uprightness stands alongside a real sense of freedom, opened with the brand’s largest sales floor anywhere in the world this spring.

Delicate, refined lace; breezy, romantic marine looks, bags with a Mouth of Truth motif. I’m feeling light-headed before the huge array of Patou clothing and accessories. If wishes came true, I’d have it all. I opt to try on a maxi dress made of cotton poplin with a little red flower design (126,500 yen). Ooh, so light! Doesn’t lose its shape! Maybe I’ll grasp a corner of the skirt and take a twirl! I’m all a-flutter again and again. This Frill Strap Sailor Hat (49,500 yen) looks lifted straight from a film by Agnès Varda, the Paris-based filmmaker. These days, you don’t see many hats shaped like this. I reach for it without thinking and put it on. The subtle blend of strangeness and beauty are so pleasant I can’t help but grin to myself.

I clearly see the affection of the brand’s new director, Guillaume, for the ‘unusual within the everyday’ and ‘something with a little frivolity.’ The look is elegant—you want to hold your head high—but there’s also a marvelously askew appeal that appears imported directly from a dream or fantasy. The items here radiate a broadmindedness, as if an adult has set up a ladder leading up to a dream, welcoming with open arms all those who take up the invitation.

The hows and whys of wearing clothing are totally up to you. For me right now, when I’m feeling I may grow accustomed to this condition of having lost so much contact with the world, I try to give myself a lift by recognizing that dialogue with others living near and far isn’t necessarily restricted. Putting on clothes helps me feel as if I’m engaged in conversation with the people who designed and made them.

Text: Yume Nomura(me and you) Photo: Mariko Kobayashi Edit: Yuka Okada(81)

野村 由芽

1986年生まれ。編集者/文章を書く。広告会社に勤めたのち、2012年CINRA入社。 カルチャーメディア“CINRA.NET”の編集、企画、営業を経て、2017年に同僚の竹中万季と共「自分らしく生きる女性を祝福するライフ&カルチャーコミュニティ“She is”」を立ち上げ、編集長を務める。2021年4月にCINRAを退職し、同月、竹中万季と共に株式会社ミーアンドユー(me and you, inc.)を立ち上げ、取締役に就任。 個人と個人の対話を出発点に、遠くの誰かにまで想像や語りを広げる活動を行う。

Twitter: @ymue

Instagram : @ymue